行书在历史上是怎样诞生的?

行书是篆、隶、草、行、楷五种书体中最符合日常书写要求的一种书体,是介于楷书和草书之间的一种字体,实质上是楷书的草化或草书的楷化。在日常书法欣赏实践中,有时行书与楷书、草书的界线往往不是十分清晰,难以辨别,我们可以将其统称为“行书类”书法作品。如行书与楷书兼容、楷法多于草法的称为行楷,行书偏向草书、草法多于楷法的称为行草。当然,书法史上还有称之为“草篆”和“草隶”的作品。实质上,这类书法作品是篆书和隶书作品对“行草书”笔意的吸收和运用。

行书最早由何人所创?有关行书的起源有如下不同说法:一是东汉刘德昇说。唐张怀瓘的《书断》中说:“行书者,乃后汉颍川刘德昇所造,即正书之小讹,务从简易,故谓之行书。”明白告诉我们,行书是由“正书”转变而成的。二是钟繇说。据王僧虔《古来能书人名》云:“钟繇书有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书,教小学者也;三曰行押书,相闻者也。河东卫凯子,采张芝法,以凯法参,更为草稿。草稿是相闻书也。”由此可知,行书亦称行押书,起初当由画行签押发展而来,最早的实践者为三国时期的钟繇。虽然现在很难有一个确切的答案。但古代文献中最早提及“行书”概念的,则是西晋卫恒的《四体书势》:“魏初,有钟、胡二家为行书法,俱学之于(东汉)刘德昇……今盛行于世。”所以,后世书家、理论家,关于行书起源的认识,大多遵从卫恒的说法。其实,从已经出土的秦、汉时期的简、帛墨迹中可以看出,在东汉刘德昇之前的日常书写中,就已经有了字形形体趋方、点画简省而自然的“行书”的初始形态。况且卫恒仅明说是“学之于刘德昇”,而没有确切说是“刘德昇始创行书”。因此,后世传说刘德昇首创行书的说法,还是缺乏有力的实证。行书到王羲之手中,将实用性和艺术性完美地结合起来,从而创立了光照千古的南派行书艺术,成为中国书法史上影响最大的一宗。

敦煌东汉简中的行书笔意

行书的萌芽阶段,包括东晋成熟、规范的行书出现之前的所有时期。对此,我们可以从两个方面去理解:一是按照东汉末年“刘德昇初创行书”的说法,行书的初始阶段起于东汉末期,止于西晋时期;二是行书的萌芽,伴随文字的产生而开始。在文字书写(尤其是自然书写)过程中,原始先民始终在从事着朴素、潜意识的“行书”书写实践。也就是说,在篆书和隶书的长期书写过程中,始终蕴含着行书自然、简易、流便的本质特征。对行书初始阶段的第二种认识,反映出对宏观书法系统和具体书写规律全面深入的认知。随着考古发掘出土资料的逐渐丰富,从秦、汉竹简到战国帛书和金文,再到西周金文,乃至商代甲骨文墨迹和刻划痕迹,所显示出来的用笔、书写特征,越来越证明这一认识的合理性。

敦煌简牍中的行书笔意

处于萌芽状态的行书,其主要特点:一是从隐藏到显露。从隐藏于篆书或隶书的书写之中,到主动、率直的显露书写,随着篆书和隶书字体的演变,这一特征也越来越明显。二是行书在参与篆书、隶书的书写过程中也在进行着多种实践,这就不仅为行书的生成、规范奠定了必要的基础,而且也为行书的发展提供了参照。如在行书参与篆书和隶书的书写过程中,逐步锤炼出了纵向灵动和横向延展两种主要的体势结构;在笔法方面,逐步积累了中锋与侧锋、藏锋与露锋、匀实与跳宕、折笔与转笔、沉着与呼应等书写经验。这些经验,不仅为促成东晋王羲之变古体为新体做好了历史性准备,还为清朝初期由于帖学衰落而引发的碑学运动以及帖学与碑学的融合提供了必要的技术支持。三是文字书写在实用性书写的基础上,突显对点画、结体、气韵等艺术性审美的渴望。对文字书写实用性的追求,是早期文字记录的必然要求,也是行书或草书能够产生的先决条件。随着社会的不断进步,记事载物的不断繁琐,就使得字体的结构和点画,逐渐摆脱了对客观具体物象的模拟,转化为表达主观情意的笔墨符号,并最终使文字书写进入主动抽象的审美书法艺术境地。

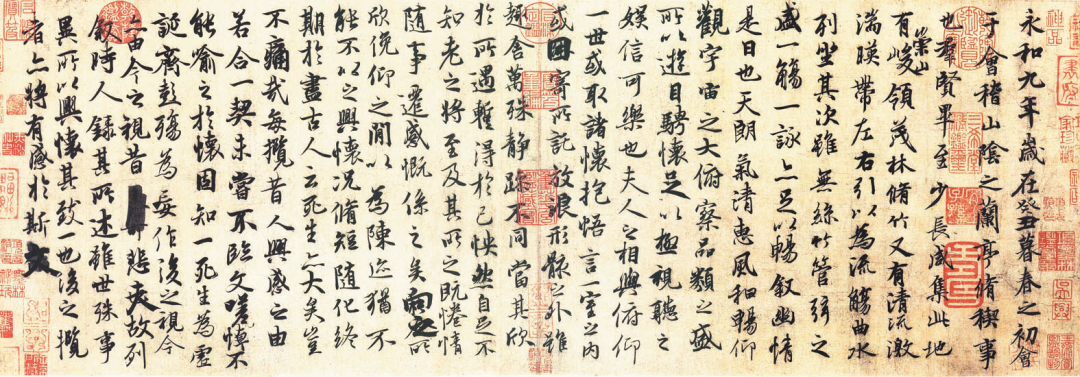

东晋 王羲之《兰亭序》(局部)

行书的成熟与规范发生在东晋时期。这一时期的社会发生了翻天覆地的变化,“是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由,极解放,最富于智慧,最浓于热情的时代”(宗白华《美学漫步》)。突出的例子是“竹林七贤”,他们崇尚自然,隐居山林,饮酒服药,言行怪诞,狂放纵欲,借以实践其“自然”人生观。但“竹林七贤”们并不是完全脱离现实社会,如“七贤”之一的阮籍为获罪朋友仗义执言、从容赴死,成就了“竹林七贤”乃至“魏晋风流”独立、个性、丰满、自信的人性内涵。同时,从东汉末期开始,社会就兴起崇尚“翰墨之道”的书法热。“从东汉到南朝的宋、梁、陈共四十八帝,就有二十八帝是书法家”(张国宏《二王风流》),如汉明帝、汉章帝和曹操等皆喜欢书法,尤其喜欢草书,于是开始出现一批专业的行草书法家。如杜度、崔瑗、梁鹄、刘德昇、张芝等。虽然当时“乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备”,但书家们依然“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见腮出血,犹不休辍”(赵壹《非草书》),对书法创作表现出了极高的热情。从出土简、帛书迹和相关的文献记述中,我们也可以推想出当时行草书创作的狂热状态和艺术风貌。东汉末年开始盛行的“翰墨之道”,至东晋,发展依然强势。当时除皇室司马氏之外,辅佐东晋政权的王、谢、郗、庾四大名门望族,其家族成员大多擅长书法。在他们的引领下,当时社会上就兴起了崇尚书法的热潮。唐代窦臮在其《述书赋》中,就极力称许东晋名门望族书法说:“博哉四庾,茂矣六郗,三谢之盛,八王之奇。”其中的“四庾”,是指的庾氏家族中的庾亮(征西将军、王羲之好友)、庾怿、庾翼、庾准;“六郗”,是指郗氏家族中的郗鉴(太尉、王羲之岳父)、郗愔、郗昙(王献之的岳父、舅舅)、郗超、郗俭之、郗恢;“三谢”是指谢氏家族中的谢尚、谢奕、谢安(王羲之好友);“八王”是指王氏家族中的王导(王羲之叔叔)、王劭(王导第三子,王羲之堂弟)、王羲之、王献之(王羲之第七子)、王珉(王导之孙,王洽之子,王珣之弟,王羲之之侄)、王廞(王导之孙,王荟之子,王羲之之侄)、王濛、王述。

促成行书在东晋成熟的第二个原因,是社会审美思潮的变化。这种变化,表现为由外而内,由动而静,由粗而细。即由外在的观察、描述,转向内在的省察、表现;由狂热、躁动,转向理性思考;由粗浅、豪放,转向精深、细致。这种变化充分证明,东晋时期人性意识的觉醒,这表现在当时社会生活的方方面面,当然也包括书法实践。需要说明的是,这种变化只是“开始转向”,不是完全成熟后的定型和规范。因此东晋行书具有后一种品格特征,但并没有完全放弃前一种品格特征。如王羲之的行书作品,从《姨母帖》《丧乱帖》到《奉橘帖》《兰亭序》,表现出从遒丽,到遒劲,再到秀丽的品格变化。但其“遒劲”气韵并没有缺失,而是隐藏或“内化”于行书书法艺术创作过程中。这一时期,也开始了对书法实践进行理论研究和总结,出现了像崔瑗的《草书势》、赵壹的《非草书》、蔡邕的《笔论》《九势》、卫恒的《四体书势》、索靖的《草书势》、卫铄的《笔阵图》、王羲之的《笔势论十二章》《书论》《题卫夫人笔阵图后》、王僧虔的《论书》《笔意赞》等著作。书法理论的出现,标志着书法意识的觉醒和书法实践的成熟。其中蔡邕的《九势》对后世影响很大,他首次从“落笔结字”“藏锋”“藏头”“护尾”“掠笔”“疾势”“涩势”“横鳞”“转笔”九个方面,对书法的用笔和结构原则进行了系统总结。如他在用笔上提出“藏头护尾,力在字中”,在结构上提出“上皆覆下,下以承上,便其形势遂相映带,无使势背”等要求。除具体论述用笔结构的原则外,蔡邕对书法创作状态也有论述,他说:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也。”

这一时期的行书创作,主要是以王羲之为代表的王氏家族书法家。王氏家族成员大多擅长书法,而且其书风表现出一脉相承的特征。东晋其他善书家族还有庾、谢、郗、卫等。名门望族成员对书法的热情,极大地提高了书法的艺术表达功用和书法在社会中的地位和影响。

南北朝时期,社会进入南北对峙、朝代更替、战乱频繁的动荡时期。偏安于江南的南朝,从420年刘裕建宋代晋,到589年陈朝被隋朝灭亡,历经宋、齐、梁、陈四朝。南朝书法大体承东晋书法的余韵,代表书家有孔琳之、羊欣、王僧虔、萧子云、王慈、王志等。地处北方的鲜卑族,从386年建立北魏政权,到581年北周被隋朝灭亡,历经北魏、东魏、西魏、北齐、北周五朝。由于南北交通阻隔,文化交流不畅,使得书法的“南北”差异显著,进而出现南北交融、南派书风主导的局面。书法艺术的“南北”差异,突出地表现在南派二王行草书风与北朝碑版、摩崖刻石书风。

来源:中华读书报公众号

供稿:敬德书院