敬德学刊

草木有新格,声猷推妙年 [1]— 传统文化融合课程在高中的创新教学实践及反思

中央民族大学附属中学 | 张梦雨 唐静 孙文婷 郭欣

中国人自来便与草木相依相亲,先民们就生活在繁草茂木的自然环境中。中国古代的诗词歌赋、小说俗语、篇章字句间无处不见草木:“野火烧不尽,春风吹又生”是充满生命力的野草;“昔我往矣,杨柳依依”是寄予无限相思的杨柳;还有象征富贵荣华的牡丹,象征高贵品格的“四君子”梅兰竹菊……古人或以草木起兴,或直接吟咏,又或以草木来传情达意、象征人之品性。因此,我们把草木意象引入教学设计中,既有语文学科诗词歌赋中关于草木意象美的熏陶,又有化学实验课对于草木的提纯与染色;教学方式既有跨学科教师讲授也有学生的扎染实验、研究性学习等实践。

依托中国博大精深的传统文化,基于国家课程高中一年级学段背景的跨学科课程《身在“种花家”——草木文化探究》通过学科融合、项目式学习的教学活动,学生们通力合作,完成多项真实任务,实现传承非物质文化遗产草木印染的深度学习。这既是教育者应引导当代中学生对我国历史悠久、积淀丰富的传统文化明珠珍视的回应,也是课程建设者对铸牢当代中学生中华民族共同体意识的实践反思。

脚注:

1."声猷推妙年"出自宋代诗人秦观的《送洪景之循州参军》。诗句的语境中,作者通过这句话表达了对友人年轻有为的赞赏和对其未来发展的美好祝愿。

一、 从“1+1=2” 到“1+1=无限可能”

1. 从语文出发,构建格局

《普通高中语文课程标准》提出语文学科的核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建,在真实的运用情境中表现出来的语言能力与品质。主要包括“语言建构与运用”、“思维发展与提升”、“审美鉴赏与创造”、“文化传承与理解”四个方面。

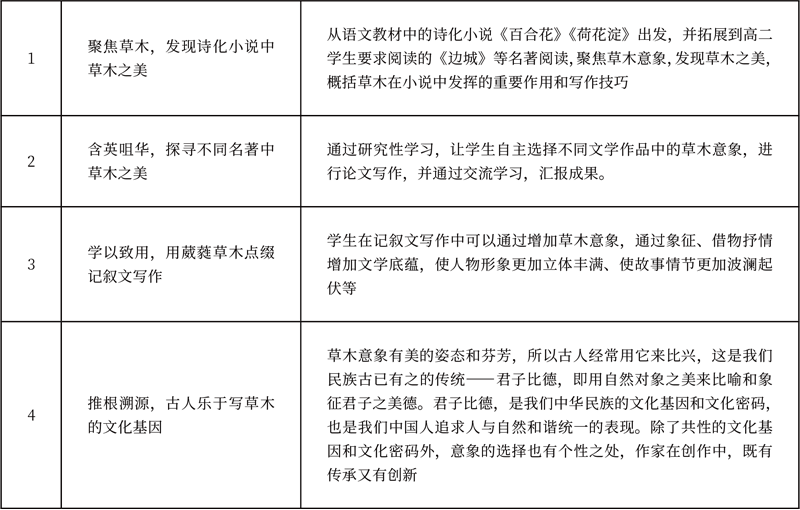

在本课程的第一部分,从文学中的草木意象出发,通过对诗歌、小说等文本的主题阅读了解梅兰松菊草木等草木葳蕤之美,追根溯源地了解用草木来比德的文化基因和密码。主要设计了以下内容:

在本课程的最后一部分,学生掌握了印染技术之后,我们结合国家课程中的两个活动单元,设置了举办草木文化节这样的真实活动,以提升学生在具体情境中正确有效运用语言文字进行交流沟通的能力。同时,以草木印染这样的地方“非遗”艺术为学习载体和表达对象,又能更好地提升学生的审美鉴赏与创造力,实现对文化的传承。

2. 从化学看去,增添色彩

《普通高中化学课程标准》的根本理念之一是:“倡导真实问题情境的创设,开展以化学实验为主的多种探究活动,重视教学内容的结构化设计,激发学生学习化学的兴趣,促进学生学习方式的转变,培养他们的创新精神和实践能力”。化学实验过程中的“科学探究与创新意识”、“科学态度与社会责任”以及探究过程中运用的“证据推理与模型认知”和原因解释时涉及到的“宏观辨识与微观探析”、“变化观念与平衡思想”都是化学学科核心素养中的重要组成部分。

这主要集中于课程的第二部分。在人民生活中,草木与生活息息相关,草木染是人们从自然植物中撷取原料为衣物染色,在我国有着数千年的历史。草木印染是在日常生活中创造了美,其中扎染、蜡染等技艺还属于非物质文化遗产。

草木染中,蓝染和蓝晒的基本原理恰恰是运用了化学基本概念中的氧化还原反应规律以及有机化学的相关知识。因此我们可以将第一部分中的文学文化里的草木之美,用化学方法加以实践运用。

依循传统草木染的工艺原理,教师引导进行文献查阅并探究印染方法,再由学生自主按照实验方案进行实验,记录实验现象、实验结论和存在的问题,最终形成作品和实验报告。该部分整体践行工艺实验性和拓展性,运用以绞缬为基点的系统学习法,以此拓展草木染工艺操作的思维方式,结合民族特色元素,追求工艺呈现的艺术性、表现多元性,帮助学生探索、创设个人染色风格的建立。

从格局到色彩,使语文和化学的“1+1”的跨学科拥有无限可能。《身在“种花家”——草木文化探究》跨学科课程,以国家课程中的学科知识点为教学对象,在其中融合了语文、化学、历史、艺术等学科的核心素养。学习过程中,学生们既有课堂学习,也有实际的动手操作。不仅能通过主题学习,了解中国文学中人们对草木意象的独特情怀,还将通过实地参观、自主研究等方式,看到日常生活里印染文化如何将生活与美结合,最终提升审美能力,传承文化基因,并发挥自己的创造力,设计制作民族印染文化创意产品,将活的文化传播出去,实现语文和化学跨学科的“1+1= 无限可能”。

二、课程建设

本课程的授课面向学校高一、高二全体学生,共 20 个课时。从“文学文化中的草木之美”、“民族技艺里的草木之用”、“草木文化的传承与传播”三个阶段,通过对传统“草木文化”的感知和创造,实现以美育美,在开放、多元、实践性强的环境中,鼓励学生进行视觉艺术表达和跨学科学习,从而提升家国情怀,增强创新思维。

1. 课程目标及学科核心素养的细化及呈现

1)对比阅读,通过《荷花淀》 《百合花》的联读,概括诗性小说中的草木意象的写作手法和作用;

2) 拓展阅读《边城》《红楼梦》,聚焦虎耳草、白海棠等意象,了解小说中的草木意象的作用。

3) 读写结合,通过归纳小说中的意象的作用,运用到记叙文写作中,学以致用。

4) 通过了解、认识中国传统植物染料的色系分类,植物分布及应用发展增强民族自觉、自豪及自信。

5) 通过创设传统植物中核心着色成分的分离提纯和实物染色的情境,落实宏观辨识与微观探析的核心素养,通过把知识深入到微观层次的分析,培养学生透过现象看本质的能力,激发探索研究物质和理论的兴趣,体会成功获得知识的乐趣。

6) 通过问题驱动式的方式鼓励学生进行思考与小组讨论合作交流,并通过小组实验,培养学生合作沟通能力、实验操作及探究能力,分析解决问题的能力。

7) 通过“草木之用”设计对比实验,还可以考查并检验学生控制变量的意识与严谨的逻辑思维能力,同时也能够增强综合运用所学知识和方法解决实际问题的能力,有助于养成科学精神、科学态度和创新意识。

8) 通过课堂讲解及真实情景任务,掌握新媒体时代的写作原则与技巧,运用多种媒介展开有效表达和交流,提升语言素养;

9) 通过对家乡文化生活的主题调研,掌握有关访谈的基本知识、方法、程序、技巧等,提高在具体情境下的语言文字运用能力,加深对家乡文化、当代文化的理解和参与;

10) 通过文创产品的制作以及草木印染文化的宣传实践,更好地实现对中华文化的传承和发展。

2. 课程总体设计

3. 课程实施设计

从具体细节来看,在课程的实施中,要尤其注重学生解决问题能力的提升和学科核心素养的实现,将学习落到具体有效的任务上,避免为跨学科而跨学科。以第二部分“民族技艺里的草木之用”中单元设计为例,具体实施如下表:

可以看出,每一堂课学生都有一个要完成的任务,有时任务需要多学科知识,比如在制作完作品后,将印染作品制作与之前学到的草木文化结合,宣传作品,给作品赋予文化意义;也有些情况下,任务只涉及单一学科知识,比如实践某一种印染技艺并发掘原理。重点不在于每一堂课有多少学科参与,而是在任务的驱动下,学生可以实现学科素养和综合能力的多重提升。

三、 从学科拼盘到跨学科学习

当前,跨学科学习已然成为教学改革中极为重要的教学方式。然而,在跨学科教学路径的实践过程中,常出现一个问题,那就是在整合不同学科内容时,由于缺乏深度融合以及有意义的关联,导致“学科拼盘”现象时有发生。课程设计组对这种现象的发生,总结出以下几个原因:

1. 缺乏明确的教学目标:如果教师没有清晰地定义跨学科教学的目标,就很容易简单地将不同学科的内容并置,而不是深入探讨它们之间的内在联系。这种情况下,学生可能会感到困惑,不明白为何要将这些看似不相关的学科内容放在一起学习。

2. 对跨学科教学理解不足:教师如果对跨学科教学的内涵和方法理解不足,可能会错误地认为只要将不同学科的内容简单地组合在一起就是跨学科教学。这种表面的、形式上的整合,无法真正实现知识的深度融合。

3. 缺乏有效的教学策略:有效的跨学科教学需要教师能够设计出能够促进学生在不同学科之间建立联系的活动和任务。如果教师缺乏这样的策略,就可能只是简单地罗列不同学科的知识,而未能促进学生进行深层次的思考和探索。

4. 评价机制不匹配:如果评价机制仍然侧重于单一学科的知识掌握,而不是跨学科的综合应用,那么教师和学生可能会更倾向于保持各自学科的独立性,而不是促进学科间的融合。

5. 资源和支持不足:实施有效的跨学科教学需要大量的准备、合作以及可能的新资源。如果学校或教育体系没有提供足够的支持和资源,教师可能就会选择采用更容易实施的“学科拼盘”方式。

作为传统文化的跨学科教学,要避免“学科拼盘”的学习,需要课程建设教师深入理解跨学科教学的价值,设定明确的教学目标,采用有效的教学策略,并可能需要教育体系提供相应的支持和资源。同时,评价机制也应当鼓励和认可跨学科的学习成果。

同时,在跨学科的实际教学设计中,也要避免出现二元对立思维,即过于强调跨学科学习,忽视学科学习的合理性。有学者提出,跨学科学习要保持学科立场,已有学科是进行跨学科学习的前提。跨学科学习不是要抹平不同学科之间的界限,而是重视不同学科的独特性和不可替代性。 [1]

本课程作为语文与化学学科为主体的跨学科教学课程,力争做到保持学科立场、关注每一堂课可以实现的学科素养,让学生真实而扎实地获得原有国家课程中应该完成的知识与技能。再设置综合的学科任务,使用项目式学习,让学生实现跨学科学习,加深对学科知识的理解,提升解决问题的能力。也就是通过对普通高中语文课程标准、普通高中化学课程标准的深入研究,对学科核心素养以及评价标准的配适研究探讨,制定符合高中生学情的指向知识新建构的项目式学习、指向深度学习的任务驱动策略、指向同伴协作的合作学习策略以及指向培养学生思辨能力的探究式教学策略,实现跨学科教学的育人目标落地。

本课程作为语文与化学学科为主体的跨学科教学课程,力争做到保持学科立场、关注每一堂课可以实现的学科素养,让学生真实而扎实地获得原有国家课程中应该完成的知识与技能。再设置综合的学科任务,使用项目式学习,让学生实现跨学科学习,加深对学科知识的理解,提升解决问题的能力。也就是通过对普通高中语文课程标准、普通高中化学课程标准的深入研究,对学科核心素养以及评价标准的配适研究探讨,制定符合高中生学情的指向知识新建构的项目式学习、指向深度学习的任务驱动策略、指向同伴协作的合作学习策略以及指向培养学生思辨能力的探究式教学策略,实现跨学科教学的育人目标落地。

四、结语

通过本文所述的跨文化课程设计与实施,我们成功地将语文学科与化学学科紧密结合,以草木文化为媒介,为学生提供了一场富有启发性和深度的学习体验。本课程的成功实施不仅仅在于学科之间有机结合,学科学习任务可以顺利完成,学科素养得以培养,更在于其对学生思想品德和文化素养的全面提升,为推广和传承传统文化贡献了重要力量。这门课程不仅是一次知识的交融,更是一次心灵的碰撞。它唤醒了学生们对传统文化的热爱与敬仰,同时也提升了自身的综合素养与创造力。正如古人云:“授人以鱼不如授人以渔。”我们所做的不仅仅是传授知识,更是点燃了学生对学习的激情和对传统文化的热情,让他们在未来的岁月里继续传承与创新。愿我们的努力能够为传统文化的繁荣发展贡献一份微薄之力,让文化之花在学生心中永远怒放。

脚注:

1. 程龙. 重申跨学科学习的学科立场[J]. 全球教育展望,2023(3):25-34.

供稿:敬德书院