敬德学刊

司外揣内的诊察法 — 《黄帝内经》中的四诊

北京中医药大学副教授 | 赵歆

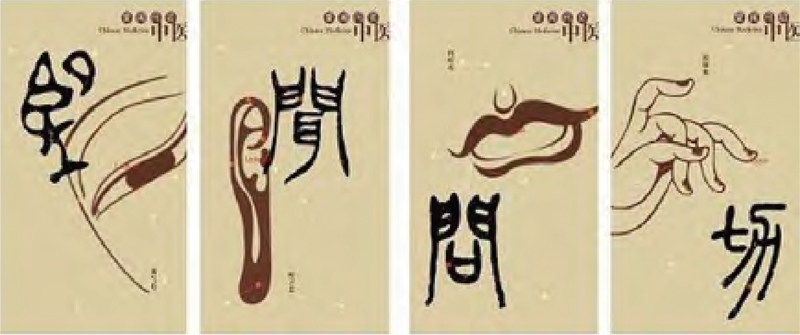

《黄帝内经》中有四诊:望——望而知之谓之神;闻——闻而知之谓之圣;问——问而知之谓之工;切——切而知之谓之巧。

中医诊断的基本原理:司外揣内;见微知著;以常衡变;因发知受。

司外揣内:《本藏》:“视其外应,以知其内脏,则知病所矣。”基于藏象学说“脏藏于内,象见于外”的“有诸内必形诸外”的诊法原理。

见微知著:通过微小变化测知整体。舌、面、脉、目、耳、足、背俞穴。

见微知著:通过微小变化测知整体。舌、面、脉、目、耳、足、背俞穴。

以常衡变:以正常为标准发现异常。《阴阳应象》:“以我知彼,以表知里。”《平人气象》:“平人者不病也,常以不病调病人。”

因发知受:“发”指人在疾病中出现的全身性反应。“受”指感受的邪气和机体的状态。

下面详细介绍一下四诊:

望诊就是观察病人的发育情况、面色、舌苔、表情等;包括望神、望色、望形态、望舌。

望神能从整体角度了解生命活力和疾病状况,是判断病情吉凶顺逆的重要依据,故望诊首重望神。神:广义指人体生命活动的外在表现。狭义指精神意识、思维情感。但神是整体生命活力的表现,因此既需要凭直觉加以感知,又要与望色、望形态等具体诊法结合。通过观察面目的神色变化可以测知人体脏腑气血的盛衰及预测疾病的顺逆。

望色,又称“色诊”,是通过观察病人全身皮肤(主要是面部皮肤)的颜色和光泽的变化,用以诊察病情的方法。比如《刺热》:“肝热病者左颊先赤,心热病者颜先赤,脾热病者鼻先赤,肺热病右颊先赤,肾热病者颐先赤。”

望形态,《脉要精微》五脏失强体征:“夫五脏者,身之强也。头者,精明之府,头倾视深,精神将夺矣。背者,胸中之府,背曲肩垂,府将坏矣。腰者肾之府,转摇不能,肾将惫矣。膝者,筋之府,屈伸不能,行则偻附,筋将惫矣。骨者,髓之府,不能久立,行则振掉,骨将惫矣。得强则生,失强则死。”诊失强体征,可知内脏精气的衰败。上述体征若见于久病,则提示五脏精气已经衰败,预后每属不良。

望舌是中医特征性的诊法。如《刺热》:“肺热病者……舌上黄,身热。”《经脉》:“脾所生病者,舌本痛。”“肾所生病者,口热舌干。”“唇舌者,肌肉之本也,(足太阴)脉不荣则肌肉软,肌肉软则舌痿人中满。”“足厥阴气绝则……筋急则引舌与卵,故唇青舌卷囊缩。”《寒热病》:“舌纵涎下,烦悗,取足少阴。”《热病》:“舌本烂,热不已者死。”

闻诊是听病人的说话声音、咳嗽、喘息,并且嗅出病人的口臭、体臭等气味;比如通过咳嗽声音可以辨别是干咳还是寒咳。咳声重浊——(寒咳);咳声嘶哑——(干咳);咳声无力——(虚咳);咳声夹痰——(有痰咳)。酸腐——宿食停积;口臭——胃热;狐臭——湿热;血腥味——失血证。

问诊是询问病人自己所感到的症状,以前所患过的病等;这里还有一首《十问歌》特别好,分享给大家。

一问寒热二问汗,三问头身四问便,五问饮食六胸腹,七聋八渴俱当辨,九问旧病十问因,再兼服药参机变,妇女尤必问经期,迟速闭崩皆可见,再添片语告儿科,天花麻疹全占验。

切诊是用手诊脉或按腹部有没有痞块。

寸口诊脉法:单独切按桡骨茎突内侧桡动脉。

(1)布指:医患侧坐,左右交诊;中指定关,随按尺寸

(2)调指:臂长宜疏,身矮要密;指目候脉,三指齐平

(3)运指:举轻按重,中取为寻;三指总按,一指单诊

(4)平息:医息调匀,平息计数;五十脉动,脉方清晰

四诊当中,有一种诊法与其他三诊有显著区别——问诊。医生通过询问患者或陪诊者获取资料,真实性、准确性主要由患者或陪诊者控制,而其它三诊是医生运用自己的感官获知,相对较准确。

中医启蒙三字经

四诊法,细思量,望为神,资料详;

闻声气,问症状,按周身,切脉象。

供稿:敬德书院