敬德学刊

汉字构型、经典意象与中华文明的认知图式

北京大学经典与文明研究中心秘书长 ○ 戴熙宁

汉字是人类文明史上惟一持续至今生生不息的自源文字,是中华文明持续至今生生不息的基因。

汉字的“形音义”高度整合,“形”可直接表“意”(形声字的“声旁”也大多是“音”“义”兼表,绝不仅是表音)。汉字藉由“形”,摆脱了对“语言”的依附,成为相对独立的“文言”(文字的语言),且相对于“语言”更为“可久可大”。因“语言”常随时间和空间变化,而汉字构型确定后,一般不再随语言变化而变化,故“可久”;汉字用“形”而不是用“音”满足不同方言地区的信息交流,故“可大”。

“文言”在轴心时期随着中华文明经典的形成而基本成型,其词汇体系与语法体系基本稳定,且随时代变迁不断丰富完善。历史上,“文言”是官方法定文书语言,也是法定教学语言。从先秦散文到两汉辞赋,从唐宋诗词到明清戏曲、八股、对联等,“文言”一脉相承。

千百年来,不同地域不同方言的中国人,基于汉字,共同造就了语音不同而文字共享的汉语体系——这对于中华文明的历史传承(可久,时间整合)与中华民族的融合发展(可大,空间整合),具有难以估量的重要意义。

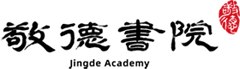

每一个汉字的构型,无论是班固说的“象形”“象事”“象意”“象声”,还是许慎说的“指事”“象形”“形声”“会意”,皆造字先贤“仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”,由此“见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜”从而“立象以尽意”的智慧成果。汉字构型呈现的“象”(包括物象、事象、意象),是对所指涉对象最典型特征或最本原(本质)场景的提炼,具体而微地揭示了中华先贤的“认知图式”。

然而,因汉字形体历经复杂演化,特别是在隶变后,许多汉字构型呈现的“象”不再能直观地“尽意”。东汉许慎著《说文解字》时,已有相当数量的汉字本义难以据形辨析。但甲骨文及相关考古发现,使得现在有更丰富的资料可资辨析汉字原初构型及其历史演化,为厘清汉字本义及其后演化提供了坚实材料,因而可藉此更严谨更精准地阐释字义与经义。

所以,今天考订和阐释字义与经义,应该充分利用甲骨金石简帛等古文字古文献材料,统合考察研究对象的“文字”、“文本”、“文明”。①“文字”,可具化为字形、本义、引伸义三细目;②“文本”,可具化为本句、前后句、相关文献关联句三细目;③“文明”,可具化为历史发展阶段、文明演进程度、着(述)者学识水平三细目,以上为“三纲九目”,研究结论应该同时符合“三纲九目”,才算完成自洽。此为“三纲九目同一律”。

依“三纲九目同一律”,应兼取“三重证据”,包括传世文献、出土文物和文化人类学资料。“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”是二重证据,王国维先生首倡。文化人类学资料揭示的前文明社会状态与生存环境与中华文明早期多有相似,尤其甲骨文构型,是基于文明早期的“本原(本质)场景”和“认知图式”,所以三重证据可弥补二重证据的不足。

以《论语》首篇首章首句为例:“子曰:学而时习之,不亦说乎?”精准理解此句关键在“学”“时”“习”三字。“学”“时”“习”的甲骨文构型分别为“ ”“ ”“ ”,对应的场景分别是两手操作算筹运算、太阳行走(运行)、太阳日复一日年复一年的往复飞行。三个场景分别揭示了“学”“时”“习”三字最本原的内涵。 “学”之本原在“数” (而后才是“文”),一是因为文字源于数字[1],二是因为汉字构型的直观性使得学习读写汉字可在类似游戏情形下轻松完成(传统私塾教育多是如此),学算数相对更需要“学”,故“数”在“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)中排序最后。“时”之本原在太阳行走(运行),计时计日计年皆本于太阳运行。“习”之本原义是“重复”,最影响人类生存的重复现象是太阳朝升夕落周日视运动和春夏秋冬周年视运动,人类所知最确定的重复现象也是太阳周日(年)视运动。在先民的认知图式中,太阳运行与人类或生物活动都是“活物”的运动,因而用人足与羽毛表示。“学”“时”“习”三字甲骨文构型呈现的“象”揭示出“学而时习之”的基本内涵:“学”要心中有“数”,其效验是能适时践行且行之有效(时习),正如现代科学强调的可重复可验证。结合《论语》其他关于“学”“时”“习”的文句展开:“学”的基础内容是“事”(敏于事而慎于言),根本旨向是“道”(就有道而正焉,可谓好学也已;君子学以致其道),思维方法是将“事”化为数学图形记忆(默而识之 [2]),效验是“立”(十有五而志于学,三十而立;可与共学,未可与适道,可与适道,未可与立),即成己成人(不患无位,患所以立;古之学者为己,今之学者为人)。“立”要遵循社会基本规范——“礼”(不知礼,无以立也),成败关键则在适“时”(礼,时为大),即契合时机。由此可推知:中华文明讲求的“学”是天人合一的成己成人之学(立德立功立言),本乎天人合一的数理(或曰天理),效验在于能适时践行且行之有效(时习)。由此“学习”过程,当然“不亦说乎”。上述对于“学而时习之”的诠释,重在阐发实事、数理、适时、践行、重复验证五义,本于甲骨文字之“象”展开,中华先民生命“学习化”(而非“宗教化”)的理念由此得以场景化生动呈现。

以“象”为“本”的汉字体系,型塑了中华文明以“象”为本的经典体系,如船山所言,“五经皆象”。经典中的“象”,是先圣在对“事”(经典记载的中华文明历史事实)进行提炼的基础上,通过“默而识之”“述而不作”完成升华,于微言大义中昭明“道”与“理”,所谓“显象以现理”。可见,理解经义的关键在彰显活化经中之“象”,而彰显活化经中之“象”的关键在于彰显活化文字之“象”,而彰显活化文字之“象”的关键在于回溯到文字原初构型及其演化,彰显活化造字之“本原(本质)场景”。由此,中华经典的微言大义将得以灵动鲜活洁静精微地再现,中华文明的深远精义将得以易知易简可久可大地弘扬。

以“象”为“本”的汉字体系,型塑了中华文明以“象”为本的经典体系,如船山所言,“五经皆象”。经典中的“象”,是先圣在对“事”(经典记载的中华文明历史事实)进行提炼的基础上,通过“默而识之”“述而不作”完成升华,于微言大义中昭明“道”与“理”,所谓“显象以现理”。可见,理解经义的关键在彰显活化经中之“象”,而彰显活化经中之“象”的关键在于彰显活化文字之“象”,而彰显活化文字之“象”的关键在于回溯到文字原初构型及其演化,彰显活化造字之“本原(本质)场景”。由此,中华经典的微言大义将得以灵动鲜活洁静精微地再现,中华文明的深远精义将得以易知易简可久可大地弘扬。

中华文明生生不息的文献基石是“经史子集”,其精髓则在“经”,也即孔子“删诗书,定礼乐,赞周易,修春秋”而确定的“六经”。中华文明的语言文字、数理思维(与传统科学)、价值观念(与社会人文学术)、制度体系(与社交模式)乃至制器造物(与生活方式)的精华,皆在“经”中。

秦始皇焚书坑儒一度导致中华文明传承的断层。汉武尊儒之后的两千余年,对于中华原典字义和经义的诠释一直歧义纷纭。甲骨文及相关考古发现,使得现在有了更坚实的材料可资辨析汉字形义的源流演化,藉此相较于历史上可更好地阐释原典字义和经义,进而在各层面由内而外、由体及用地全面阐扬中华文明。此乃中华优秀传统文化传承发展的基础工程,也是中华文明千年难遇之盛世修文大业,对于推动构建有中华文明底蕴的思想体系、学术体系、话语体系、教育体系,具有强基固本的重要意义,是中华文明复兴的时代必需!

注释 :

[1] 多数学者认为文字源于绘画,而事实上,几乎所有的原始民族都能描摹出娱乐性绘画,能够写出记录性文字的极少。汉字早期发展的研究,就缺乏有关“文字画”资料,用“象形”方法创造文字则是更后来的事。结绳记事、原始图画、陶刻符号等形式,因其随意性、变动性(往往因操作者的情境变化而变化),以及所表达内容的模糊性,无法成为复杂信息都传播载体。文字必须具有“精确性”与“稳定性”。人类文明从数字开始,具有“精确性”“稳定性”的“文字符号”才真正得以确立。如果依据从简单到复杂的文明演进规律,那么人类文字的起源应该是数字。最直接的证据是:不同古文明的数字,1、2、3、4 这 4 个数,无论甲骨文、古埃及文、古巴比伦文,都是一条、二条、三条、四条短线,区别只是或横画或纵画。采用积划数字,是由于它们最简单——不但比其他的曲线、折线简单,从识别角度来看,也比“点”简单,因为线比点易于识别。而“五”“六”两个数字,甲骨文不再用简单的积划方法,而采用了构型的“文”,可视为最简单的“字”(古埃及文、古巴比伦文则继续用增加积划的方法)。另,文字起源于数字的内在动力,则是因秋冬储粮以备春荒的生存压力(三大原生古文明皆出现在中纬度地区)。

[2]“默而识之”译为现代汉语是:心领神会地把实事整合为几何图形来识记。

供稿:敬德书院