许兰︱“孝敬”还是“孝顺”?——关于孝道的思考

“孝”是中华民族的传统美德,在古代伦理道德体系中处于核心地位。《说文解字》对“孝”的解释为:“善事父母者,从老省、从子,子承老也。”许慎认为,孝是“老”字省去右下角部分与“子”字结合而成的会意字,从字形看,其与“善事父母”义相符。所以,“孝”的一般含义即为子女对父母敬亲、养亲的善行与美德。但“孝”的这种伦理内涵并非其初始含义。西周时期,“孝”的含义原为尊祖敬宗,“孝”最初的对象为神祖考妣。查昌国先生就曾撰写一系列文章,借助丰富的史料,详细考察了西周孝道中的祖、宗与父的矛盾,家庭与宗族的对立,兄弟规范与父子纲常的冲突。他强调指出:“西周孝的对象为神祖考妣,非健在的人;孝是君德、宗德;其内容为尊祖,有敬宗抑父的作用。”(查昌国:《西周“孝”义试探》,《中国史研究》1993年第2期)除此之外,西周“孝”的对象也延伸到自己的父母,“善事父母”的孝道观念虽已出现,但在此时并不占主流。(参见李文玲、杜玉奎:《儒家孝道伦理与汉唐法律》)自孔子始,“孝”的含义方为一种以侍奉父母为基本形式的伦理内涵,这种伦理内涵经过儒家倡导,至今仍为世人所认同。“孝”的主要内容为善事父母,善事父母的主要道德要求即为“敬”“顺”,所以孝敬、孝顺常常连用。随着社会的发展和历史变迁,“顺”与“敬”作为侍奉父母的道德要求,并非一成不变,因此有必要对“孝敬”与“孝顺”的内涵及其在孝道文化中的先后强弱变化趋势进行考察。

作为儒家孝道理论的创始人,孔子在血缘亲情的理论基础上,为孝道确立了人性的基础——“仁”。而“仁”这种对人之爱,其最自然的表现就是“亲亲”,即亲爱自己的父母。子女对父母之爱是由父母对子女之爱引发的,是对父母的酬恩与反哺之情。在宰我提出是否需要“三年之丧”时,孔子用是否“心安”来回答。小孩子出生三年后,才能脱离父母的怀抱,所以,对于作为孝道重要内容的、为父母守孝三年的丧礼,孔子用子女应对父母之爱怀有报恩之情进行解释。

孔子认为,侍奉父母不仅仅是在衣、食、住、行等物质生活方面奉养双亲,更重要的是在心理与精神层面对父母要“敬”。“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”(《论语·为政》)这是说如果没有“敬”的心理情感,仅仅能养活父母就可以称作“孝”的话,那么供养父母与饲养狗、马又有什么区别呢?可见,在孔子所处的时代,人们认为,孝道就是能够赡养父母;但孔子认为,对父母的尊敬情感是孝道的必要条件,是区分孝道与否的标准。这种把“孝”的标准提高到对父母是否尊敬的精神层面的思想,无疑是深刻的,孝道中“敬”的意涵体现出对父母生养之德的发自内心的感佩。同时也可看出,孝道中子女对父母的爱并不是现代意义上的平等之爱,父母与子女之间,实质上包含了尊卑之别,也就是说,“亲亲”本身即有“尊尊”的含义。孔子强调“君君、臣臣、父父、子子”(《论语·颜渊》)的父子纲纪,固然更多显现出家庭关系中“不同角色,各尽其分”的意涵,但不可否认的是,这种角色伦理也有强调父权——父子至亲、父母至尊的面向。这种尊尊的情感表现于心即为“敬”。“礼”的精神实质即维护尊卑秩序,表现为下对上、卑者对尊者的敬意,如所谓“恭敬之心,礼也”(《孟子·告子上》),“礼者,敬而已矣”(《孝经·广要道章》),所以,孝道“敬”的精神内核自然就由礼仪规范表现出来。孔子对“孟懿子问孝”的回答即为“无违”——不违背礼制,“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”(《论语·为政》)。

曾子作为孔子弟子,以孝闻名于世,继承了孔子孝敬的思想。在《大戴礼记·曾子立孝》中,他明确了孝道中的“礼”“忠”“敬”之间的关系:

曾子曰:“君子立孝,其忠之用,礼之贵。……君子之孝也,忠爱以敬;反是,乱也。”

儒家的另外两位代表人物——孟子和荀子也对孝道之“敬”意涵着重强调。荀子借孔子之口,提出孝道中“敬”的重要性:“子路问于孔子曰:‘有人于此,夙兴夜寐,耕耘树艺,手足胼胝,以养其亲,然而无孝之名,何也?’孔子曰:‘意者身不敬与?辞不逊与?色不顺与?’”(《荀子·子道》)孟子则直接把至孝的要求厘定为尊亲:“孝子之至,莫大乎尊亲。”(《孟子·万章上》)

朱熹在《四书章句集注》中,解释“子游问孝”章时指出,行孝道要警惕“不敬”之罪。胡安国注此句认为,如果“狎恩恃爱”则会“渐流于不敬”,也在强调“孝敬”的重要性,并与“爱”进行了区分。

从孔子到曾子、孟子、荀子乃至宋儒,都十分强调子女从心理上对父母的恭敬,即便历经千年,孝道中“敬”的意涵始终居于首要地位,并且这种心理情感方面对父母的恭敬仍然是现代孝道内涵中的应有之义。

“敬”是孝道最根本的伦理精神,是行孝的心理基础,“顺”则是这种心理基础的行为表现。孟子十分强调人子对父母的顺从,他说:“不得乎亲,不可以为人;不顺乎亲,不可以为子。”(《孟子·离娄上》)

孝顺的肯定性行为,首先表现为“色顺”,即对待父母要和颜悦色。“子夏问孝。子曰:‘色难。’”(《论语·为政》)便是因为子女难以始终和颜悦色地对待父母。《礼记·祭义》中的“孝子之有深爱者,必有和气;有和气者,必有愉色;有愉色者,必有婉容”,是说孝子因对父母有深厚的情感,所以对待父母必有愉悦的气色与和顺的仪容。

其次表现为遵从父之意志,甚至在父亲去世后仍能遵行。“子曰:‘父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。’”(《论语·学而》)父亲在世,子不能自专,所以要考察其志向;父亲去世,则应考察其行为,如果子能继承父亲遗志,方可称其为“孝”。“孟庄子之孝”即由此得到肯定,“吾闻诸夫子:孟庄子之孝也,其他可能也。其不改父之臣与父之政,是难能也”(《论语·子张》)。孟庄子之孝虽也有其他可以称道处,但他能用其父之臣,守其父之政,才是最难能可贵的。孟庄子也因此受到孔子的称赞。

从否定性行为而言,孝顺表现为不得顶撞父母。这可分为两种情况:第一种情况为,在仅涉及亲子关系时,如果父母固执己见、愚顽不化,对待子女不公甚至加害子女,子女也不能正面顶撞,只能始终如一地孝敬父母,以感化父母。孔子的学生闵子骞就是一个正面典型。孔子称赞闵子骞曰:“孝哉闵子骞!人不间于其父母、昆弟之言。”(《论语·先进》)闵子骞的孝行被编入“二十四孝”故事中的“芦衣顺母”。闵子骞即便受到继母的虐待,也顾及兄弟,阻止父亲出妻,最终感动继母,令其悔改。所以孔子称赞他不使父母、昆弟受人非议,此乃大孝。

第二种情况与社会公义有关,即当父母行为有违社会公论或违背道义时,子女虽仍不能违背父母,但也不能盲从,而是要委婉地进行劝谏。子曰:“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。”(《论语·里仁》)《礼记·内则》也说,父母有过失时,要和颜悦色、低声劝解,如果父母听不进去,则要更加恭敬、孝顺,等他们高兴了,再进行劝解。在劝谏父母这件事上,荀子明确指出,应遵从道义,而不是盲目遵从父母,荀子在论及子道时云:“从道不从君,从义不从父,人之大行也。”(《荀子·子道》)在《孝经·谏诤章》中更有对“争子”的进一步论述,强调“争子”应坚持原则,服从道义,匡正父母的过失,以免使父母陷于不义的境地。

孝顺有两面性:一方面,出于对父母的深爱而表现出对父母的和颜悦色,这是在日常生活中,对子女对待父母的态度提出了要求,这本无可非议,并且仍具有现代价值;但另一方面,不管父母志向、行为是否合理,一味地单方面要求子女继承父志、接纳父母、感动父母,或为了使父母免人非议,而委婉劝谏或做“争子”,这些对子女的孝顺要求,明显体现出等级社会中“尊父屈子”的倾向。随着历史的发展,孝顺的这些具体行为要求越来越呈现出片面性。

孝道之“敬”的意涵,就其“发于内”——发于内在之心理情感而言,是源于对父母长养之德的感恩与回馈,这可以说是孝道伦理意涵的基础,所以穿越历史长河,“敬”之“发于内”的意涵始终得到强调,并成为人们孝道行为的规范要求。但就“敬”之“形于外”的礼仪规范而言,则随着历史发展,其呈现出由强化到批判再到转化的趋势。随着传统社会中央集权的逐步加强,“敬”之“形于外”的礼仪规范也越来越极端地体现出父子间的尊卑关系,这种“礼”的要求,无孔不入地充斥在人们生、老、死、葬的过程中,使得本来是对父母恭敬之心自然外显的“礼”,逐步异化为僵化的外在束缚,与“敬”渐行渐远,并在明末清初的早期启蒙运动与“五四”新文化运动时期,与“孝顺”一起受到了强烈批判。在现代平等社会,父母与子女之间的平等,是人格上与法律上的平等,就伦理规范的孝道而言,仍然需要子女心怀感念之心,对父母尊重、敬爱;就“孝敬”的外在表现之“礼”而言,则需要以基本礼节、礼貌为基础,对“孝敬”进行现代性转化。

孝道中“孝顺”的意涵,在历史上经历了从全面强化到激烈批判的过程。自孔子以来,孝道本就突出父权,具有通过整顿伦理纲纪,而规范和整饬春秋时期礼崩乐坏的社会秩序与政治秩序的作用。孝道虽然建立在血缘亲情的人性基础上,但其体现的并非父子间平等的亲爱关系,而是突显了“尊尊”“长长”,即使先秦儒家的人伦规范中对父子都有相应的道德要求——“父慈”与“子孝”对举,但孝道也仍具有“尊父屈子”的倾向。《孝经》中,“孝”全面政治化,把事亲与事君、“孝”与“忠”相混同,“以孝事君则忠,以敬事长则顺。忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀”(《孝经·士章》),提出了“始于事亲,中于事君,终于立身”(《孝经·开宗明义章》)的总纲领。

西汉时期,由于董仲舒“罢黜百家,表章六经”的主张得到汉武帝的采纳,儒家思想借助政治力量得到了积极推行,统治者标榜“以孝治天下”“求忠臣必出于孝子之门”,使儒家孝道出现了“移孝作忠”的转变。董仲舒提出“三纲”理论,并对其进行了神学化的论证,使得父子之间双向的、相对的道德权利义务关系转变为子对父单向的义务,父子间的家庭角色伦理逐渐绝对化。“父为子纲”即子要绝对地服从父,“孝顺”从理论上得到了强化。

魏晋时期,由于家族伦理的兴起以及政权的频繁更迭,统治集团避谈忠道,极力标榜孝道,孝道进一步得到加强,“孝”成为衡量人品、选拔官吏的重要标准。这一时期出现很多诸如“卧冰求鲤”“哭竹生笋”“恣蚊饱血”“尝粪忧心”等形形色色的愚孝行为。

隋唐时期,由于政权稳定而强调忠道。盛唐则由于其开放气象、对自由人格的追求以及佛道思想的冲击等,孝道的约束力有所弱化。这两个时期的孝道,在理论上并没有进一步发展。

宋明时期,孝道成为天理的重要内涵,理学家为其奠定了形而上的根基,“孝”成了先于父子而存在的绝对天理。朱熹反复申明:“三纲五常,终变不得,君臣依旧是君臣,父子依旧是父子。”“纲常千万年磨灭不得。”(《朱子语类·论语六》)经过理学家对孝道从天理高度的论证,孝道的绝对性进一步加强,“天下无不是之父母”“父有不慈而子不可以不孝”成为普遍观念,对父母无条件顺从成为孝道的要求,甚至出现“父叫子亡,子不得不亡”的言论,“顺”的意味进一步绝对化、极端化。

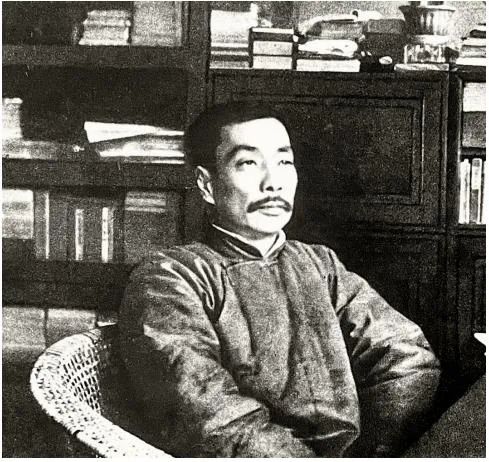

明清之际的早期启蒙思潮中,哲学家、文学家们开始对传统的封建孝道思想进行猛烈批判。文学家袁枚对“郭巨埋儿”故事中郭巨因家贫而埋儿奉养母亲的行为进行了激烈抨击:“不能养,何生儿?既生儿,何杀儿?……杀子则逆,取金则贪,以金饰名则诈,乌乎孝?”(袁枚:《郭巨论》)充分揭露了此种尽孝方式的虚伪性。戴震的批判更为激烈,直斥以维护伦理名义而把人置于死地的行为是“以理杀人”,他说:“尊者以理责卑,长者以理责幼,贵者以理责贱,虽失,谓之顺;卑者、幼者、贱者以理争之,虽得,谓之逆。……人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之!”(戴震:《孟子字义疏证·理》)“孝顺”一旦上升到“理”的高度,则成为杀人利器。戴震以尖锐的语言批判了程朱理学观念及此“理”观念体系下“顺”的荒谬性。

近代以来,由于西方文化的冲击,先进知识分子开始借用西方的理念对“父为子纲”的伦理纲常、法律与习惯进行质疑和批判,主张破除封建伦理纲常。辛亥革命时期,思想家们从理论上,对封建家庭和“孝”观念进行了系统的挞伐,甚至提出“毁家”这样过激的言论。

儒家孝道思想影响深远,在民间有其根深蒂固的思想基础;在社会结构中,家庭作为连接个人与国家的重要一环,其伦理内涵亟须在传统基础上重建。对中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,应首先回到其理念本身,就孝道而言,即应回到其“家庭”的伦理意味,“从生存论上来看,子女对于父母的‘孝’体现的是对生命诞生的感恩,是对父母生养的回馈,是对天地间‘生生’之德的高度敬拜,并进而‘仁民爱物’,这恰是中国文化传统中超越性精神的体现”(孙向晨:《论家:个体与亲亲》)。其中,“孝顺”一方面与中华民族仁爱敦厚、守礼温顺、循规蹈矩的国民性格有直接的关联,另一方面则培养了习惯服从、缺少自我的人格,这种缺陷在提倡“个性”“自由”“平等”的现代社会更加显得格格不入。在对传统孝道的反思中,“孝敬”尤其是作为心理层面对父母恭敬的内在情感部分,较少受到冲击,因为“敬”作为感念父母生养之恩的情感基础,历经历史长河,一直沉淀于人们心中,是弘扬中华优秀传统文化的心理基础。

就“孝敬”与“孝顺”的内涵及其与“礼”的关系不难看出,建立在对父母生养之恩的回馈与反哺之上的“敬”“爱”之情,才是孝道的基础,而“顺”与“礼”等各种复杂烦琐的要求,则是其外在化的表现。随着时代的发展与历史的进步,这种越来越极端地压抑个体的外在表现形式,理应抛弃。时至今日,我们应回到“孝”之理念本身,继承孝道中“敬”的意涵,抛弃其有关等级尊卑的方面,保留其忠敬情感的一面,强调充分尊重家庭成员的个体自由与平等,在此基础上,重新建立家庭成员间的双向角色伦理。

近年来,“断亲”(不是与亲戚断绝关系,而是懒于、疏于或不屑于与二代以内的亲戚联系交往)这一社会现象引发了广泛的讨论,尤其是在以“00后”为代表的年轻人当中,存在较为普遍。经调查显示,部分地区绝大多数“90后”和“00后”的年轻人,如果家里没有事情,就几乎不与亲戚联系。(参见胡小武、韩天泽:《青年“断亲”:何以发生?何去何从?》,《中国青年研究》2022年第5期)甚至出现年轻人与父母也几乎断绝来往的现象。个中原因较为复杂,但不可忽视的因素是:现代年轻人个体性存在的要求与父母没有边界感地越位插手子女人生之间,存在尖锐矛盾。就父母而言,这是传统“孝顺”观念在现代社会残存的表现,他们仍以孩子应该听从、顺从父母为由,过度干涉子女生活;就子女而言,他们已经接受现代价值观念的洗礼,通过极端的方式做出了反抗。如果子女与父母之间的往来都几乎不复存在,遑论“孝道”!更多的年轻人,虽然与父母不至于断绝来往,但在假期与父母短暂的相处中,也会感到苦不堪言。所以现代家庭中的双向角色伦理重建刻不容缓:一方面,父母要尊重子女作为个体的独立性、自主性,主动探索与子女相处的边界;另一方面,子女也要理解传统角色转变的艰难,放下急躁心理,给父母辈以充分的转变时间。同时,也需要审视自己是否在家庭事务中存在“缺位”现象,与父母共同探讨相处界限。如此,在现代民主、平等的氛围中,“孝敬”基础上的“生养—感恩回馈”孝道模式才有存续的可能性。

许兰,北京师范大学未来教育学院讲师、硕士研究生导师,研究方向为中国传统文化、中国政治哲学。在《哲学评论》《现代哲学》等核心期刊发表《从“仁学”研究到“仁学创作”——近30年汉语“仁学”研究趋势述评》《论张君劢对政治正当性论证的双重路径》等多篇学术论文。

供稿:敬德书院