2021年敬德书院工作汇要——学术课程

本年度书院学术课程分为两大类,一类为书院传统学术课程,由敬德书院与教科院美育研究中心联合推出的《中华优秀传统美育文化》。该课程延续了传统学术课程的组织架构,分别就美术与音乐学科为核心作为师资培训重点。另一类为海思论坛课程,由敬德书院与教科院教师发展中心合作推出两期,分别针对于劳动教育与全学科阅读教育。2021 年书院学术课程打破固有模式,积极寻求部门合作,将学术资源与培训效果发挥到最大。两类课程均获得了海淀中小学教师的欢迎与喜爱!

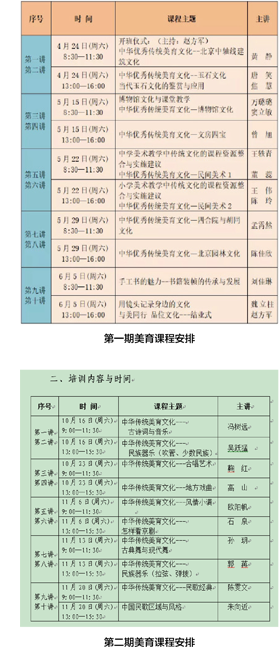

一、中华优秀传统美育文化课程

一、中华优秀传统美育文化课程

为了丰富教师的中华传统美育文化素养,把传承和弘扬中华优秀传统文化融入美育全过程,全方位、多样化、深层次推进海淀区中小学美育工作。2021 年 4 月至 12 月,北京市海淀区教育科学研究院美育研究中心与敬德书院联合推出了《中华优秀传统美育文化》公开课,同时也是敬德书院五类核心课程——学术课程之一。

美育系列课程共计二十讲(第一期、第二期各十讲)。第一期十节公开课和微讲座面向学校艺术教师、其他学科教师以及热爱传统文化的社会各界人士,也面向广大中小学生。主要内容有北京中轴线建筑文化、中国玉石文化、博物馆文化、文房四宝、民间美术、北京四合院 与胡同文化、北京园林文化、书籍装帧、摄影等。第二期课程为音乐系列,主要内容有古诗词与音乐、民族器乐、合唱艺术、风情小调、京剧、古典舞与现代舞、中国民歌区域与风格等。两期课程均通过对中华优秀传统艺术领域的不同主题进行梳理解读,从而引发教师对优秀传统美育文化艺术如何理解与传承的思考。课程均由海淀教育云直播平台同步直播,得到了海淀教师线上与线下的热烈欢迎与积极响应!

与胡同文化、北京园林文化、书籍装帧、摄影等。第二期课程为音乐系列,主要内容有古诗词与音乐、民族器乐、合唱艺术、风情小调、京剧、古典舞与现代舞、中国民歌区域与风格等。两期课程均通过对中华优秀传统艺术领域的不同主题进行梳理解读,从而引发教师对优秀传统美育文化艺术如何理解与传承的思考。课程均由海淀教育云直播平台同步直播,得到了海淀教师线上与线下的热烈欢迎与积极响应!

美育是落实中华优秀传统文化教育的重要途径,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。两期美育公开课贯通中小学各学段,结合美术、音乐学科核心素养,将中华优秀传统文化核心思想理念、中华人文精神、中华传统美德等贯穿始终,并对美术音乐教学中传统文化的课程理念、课程方案与课程资源进行整合,目的在于提升教师的传统美育文化素养,指导学生欣赏传承千年的国之瑰宝、文化精髓。由此进一步建设美育研究共同体,促进教师科研能力的提升以及专业化发展。

二、首届“海思论坛”亮相敬德书院,专家名校长共话新时代劳动教育

2021 年 3 月,由海淀教科院、现代教育报共同发起的首届“海思论坛”在古朴典雅的敬德书院亮相,此次论坛主题为“新时代中小学劳动教育的实践与探索”,10 余位名家、名校长参加了演讲,海淀区中小学劳动教育项目学校 50 余位干部参加了活动。专家、校长从不同的视角阐述了各自对于劳动教育的深度思考。

北京师范大学教育学部教授兼学部学术委员会主席檀传宝,做了关于《开展劳动教育要遵循三个原则》的发言讲话。他认为:北京市作为首善之区,在劳动教育上应当可以为全国贡献更好的经验。在全国各地,我已经看到了许多没有认真思考就开展劳动教育的简单做法,有些实际上是反教育的,完全把劳动教育异化了。好的劳动教育,一定要遵循三个基本原则,即价值性原则、审美性原则、建构性原则。

北京市海淀区教育科学研究院院长吴颖惠就《劳动教育的育人价值和实施策略》作了发言。她希望通过已有的教育实践让孩子们有劳动观念,有劳动的习惯,有劳动的技能,还有劳动的能力。并从三个方面谈了意见——劳动教育独有的育人价值;劳动教育重在主题任务设计;劳动教育需要成效评估引领。

此外,多所学校名校长对劳动教育提出了自己的观点和看法:

此外,多所学校名校长对劳动教育提出了自己的观点和看法:

双榆树一小校长丁凤良:《学校劳动教育要注重“六要” “三性”》;

对外经贸大学附属中学校长刘国雄:《新时代劳动教育不仅体力“出汗”,大脑也要“出汗”》;北京小学校长李明新:《劳动教育的行动思考》;

北航实验学校校长吴鹏程:《劳动教育如何在学校落地》;

北京市二十一世纪国际学校校长范胜武:《学校劳动教育的四条途径和四个注意》;

人大附中航天城学校校长周建华:《构建五育并举的劳动教育体系》;

北京市第十八中学校长管杰:《集群视域下劳动教育》。

劳动教育是学校课程的重要组成部分。通过劳动教育,使学生能够理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念;体会劳动创造美好生活,体认劳动不分贵贱,热爱劳动,尊重普通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神;具备满足生存发展需要的基本劳动能力,形成良好劳动习惯,成为新时代学校开展劳动教育的明确目标。

三、海思论坛第二期:阅读润泽幸福人生——学校引领师生阅读的探索与思考

三、海思论坛第二期:阅读润泽幸福人生——学校引领师生阅读的探索与思考

2021 年 4 月 22 日,“阅读润泽幸福人生”海思主题论坛在敬德书院进行。海思论坛是由海淀教科院与现代教育报社联合创立的学术研究品牌。本次是以阅读为主题,邀请北京市各区县校长与专家学者一起分享师生阅读的理论思考和实践智慧。

论坛由现代教育报副总编辑鲍丹禾主持;现代教育报社社长兼总编辑王宇致辞。王社长在致辞中指出,阅读是精神成长的重要路径,是最基础的教育手段,也是让师生通向幸福人生的最直接、最有内涵的途径。在世界读书日到来之际,举办本次阅读主题论坛具有独特的价值与意义。

海淀教科院院长吴颖惠做题为《阅读让师生学习真正发生》的主旨发言。吴院长指出,海淀区有师生阅读研究经验的多年积淀,敬德书院依托传统文化师资培训优势,对海淀区的教师阅读助力颇多。区教科院还依托多项阅读课题构建了区域推进师生阅读的“四维”路径,在教师专业阅读、学生阅读素养测评、书香校园建设及全学科阅读等多层面着力,全方位、立体化地推进师生阅读,极大地促进了海淀师生的学习成长。随后,海淀教科院张晓玉博士以全学科阅读为具体案例,分享了区域全学科阅读研究与实践的内容及所取得的成效。

推进师生阅读,区域规划引领只是助力,真正落实到学校就如同“月映千川”,各有不同。在诸多影响要素中,校长的“阅读”领导力格外重要。这种领导力主要体现在他们对阅读价值的深刻体认及对学校促进师生阅读的整体设计和思考。

中国农业科学院附属小学校长刘芳:阅读是实现育人目标的有效途径

东城区回民实验小学校长刘燕君:阅读是滋养精神世界的天然氧吧

通州区永乐店中学校长杜福栋:阅读可以传承文化,安顿心灵

北京市陈经纶中学嘉铭分校校长李升华:阅读是师生的学习方式

北航实验学校小学部校长、北航附小昌平学校校长李兰瑛:基于现实问题开展多元阅读,培养学生“阅读力”

一零一中副校长陈德收:阅读是追求人生幸福的重要路径

北京市第一零九中学校长封学英:阅读课程培育学生人文情怀

首都师范大学初等教育学院陈薇副教授:朗读与阅读相辅相成、相互促进

中国全民阅读媒体联盟常务副理事长、中国新闻出版传媒集团总经理李忠:书香校园建设是推进全民阅读承上启下的关键节点

阅读是师生发展的基石,是学校育人的重要的途径和方式。本次论坛焦点于学校师生阅读,通过专家与校长们的互动交响,集中呈现了理论与实践的和谐共生及阅读与幸福的如影随形,也充分彰显了京城校长们的“阅读”领导力,坚定了我们携手同心,将师生阅读进行到底的信心和力量。

附:

学员感悟

美华彩苑幼儿园关力捷老师:

结束了一周紧张而忙碌的工作,早上赶到敬德书院。书院的静谧和古朴让心中焦躁一扫而光。在上午的中华古代诗词与音乐的学习中,老师带领我们欣赏了古风演唱的《关睢》。男声破空而出时,仿佛看到他第一次看到心仪的女子时的向往和忐忑。当老师将《长相知》与《死了都要爱》进行对比时,这首我在卡拉 OK 的保留曲目,却一下让我感觉粗鄙而庸俗。而欣赏到龚琳娜老师的《阳光三叠》时,我才真正体会到什么是古人演唱琴歌时的天人合一。总之,上午的培训为我开启了一扇了解中国古代音乐的大门。下午吴老师的管乐器的介绍也让我大开眼界,而且吴老师从大学毕业至今在清华附小工作了二十多年 ,一直潜心致力于从小培养中国传统管乐的接班人,这种扎根在一线的精神,让我由衷钦佩。相信传承和坚守,一定会让中华古乐经典永流传。

清华附中永丰学校罗子田老师:

文人雅乐有太多可以思考和挖掘的东西。诗词雅乐,简单而富有韵味,如果老师能下功夫学,带着学生吟唱,既会让学生感受文人的雅致,也能让学生沉静下来,同时还能让学生对音乐创作有新的认知,创作没有那么难,可以从古诗词开始。

学习民族乐器要了解其构造与制作工艺,不仅可以激发学习者的兴趣,同时也会对民乐背后的文化产生兴趣。通过对乐器的了解,会让学生明白一个道理,学什么都要对其结构及材料进行了解,才能更好的进行使用及保养。在欣赏音乐时,才能听懂和明白:什么音乐用什么乐器的原因和用意。

北安河中心小学张嫡苒老师:

首先,在传统音乐作品的教学中,选择优质的、适合的演奏、演唱版本,利于学生更好的感受传统音乐。像今天欣赏的很多传统音乐作品,直到现在我也深受震撼,从不同的作品中深深的感受到了中国传统音乐的独特韵味。在课堂教学中利用优质的音乐素材,利于激发学生学习传统音乐的热情,提高审美意识。其次,增强了我对民族乐器的了解。老师以多个乐器为例,详细介绍了乐器构造与制作工艺,播放了不同的片段,使我感受到了民族乐器在独奏和合奏中的魅力。通过老师的现场演奏,让我对管子这一乐器有了更直观和深入的了解。民族乐器的学习需要具备良好的听觉能力,在日常的教学中,要引导学生正确建立起良好的、有目的的听觉习惯,让学生能够从听中感受美、体验美、表现美。

北外附校石明冉老师:

音乐从古至今就在我国文化中占有重要的作用,在上午的讲座中冯老师沿着历史的脉络,从早期音乐形态中的诗乐舞三位一体到琴歌中的相融相和,从诗经的吟唱到旗亭画壁的典故,使我领略了中国传统诗词和音乐的魅力,尤其是《长相知》与《死了都要爱》的对比,让我第一次感觉到原来中国的古代表达中不只是含蓄,也可以很热烈!而且也使我深刻明白在教学过程中一定要更加直观地让学生感受传统音乐的美感,只有感受到美,学生才会喜爱并传承优秀的中国传统文化。下午的讲座同样精彩,吴老师对于民族吹管乐器的涉猎广泛和广博学识令我心生敬佩,尤其老师从各种民族吹管乐器的起源,构造,现场演奏一一讲解并示范,简直让我大饱耳福,提到如何保护我们中国优秀的传统文化,例如尺八等乐器更发人深思,在如何建设乐团上给我们这些音乐教师提供了建议,就是要想乐团的持续性发展,必须从局部到整体的逐步构造,最后谈到了民族器乐进课堂,让我思考如何使得这些距离我们现今几百年甚至更久的乐器,在学生的身上重新焕发光彩,使我深刻的认识到作为一名音乐教师,任重而道远。

海淀区万泉小学林灿老师:

冯树远老师分享的《中国古代诗词与音乐》和吴跃猛老师分享的《走进民族吹管乐的世界》内容丰富、干货满满,通过一天的学习,让我充分感受到中国传统音乐的魅力,同时激起了我对日常传统音乐文化教学的思考,受益匪浅。

冯老师向我们展示了从远古时期至明清时期中国古代诗词与音乐的密不可分的关系,通过优质的、适合的演奏、演唱和视频,让我亲身感受到历史长河里优秀音乐作品闪耀着的光辉,经久不衰,历久弥新,这就是经典的力量。这也让我意识到在课堂教学中,教师要尽可能利用优质的音乐素材,让学生直观感受音乐本身,这样利于激发学生学习传统音乐的热情,提高审美意识,以取得更好的教学效果。

下午跟着吴跃猛老师走进了民族吹管乐器的世界,吴老师对于民族吹管乐器涉猎广泛,其拥有的广博学识令我由衷的敬佩,尤其吴老师对各种民族吹管乐器的起源,构造都进行了现场示范和讲解,让我大开眼界。吴老师提到如何保护我们中国优秀的传统文化,例如尺八等乐器。我认为,在日常的教学中,要引导学生正确建立起良好的、有目的的听觉习惯,让学生能够学会聆听、学会欣赏,通过音乐感受美、体验美、表现美。

北京市海淀区教师进修附属实验香山分校黄琳老师:

2021 年的初雪,奔赴敬德书院继续中华优秀传统美育文化之旅。上午从鞠红老师的《合唱艺术》到下午高山老师的《蒙古族民歌》,饱餐了一天的音乐珍飨。两位老师的讲座,既高屋建瓴,又贴近教学。

鞠红老师先从合唱形态上给大家厘清合唱的整体风貌,内容详细到合唱教学中的实践工作:从歌唱姿势、歌唱呼吸、口腔状态、声音共鸣、声部均衡到作品分析、挥拍音乐性,都做了精准的示范,指出了合唱指挥要提前做案头工作,要在排练中听出问题并解决问题,不在排练中做无效重复。这些内容对我们的合唱课教学乃至常规课教学都是很好的指引。

高山老师从蒙古族民歌的长调和短调、马头琴和呼麦入手,介绍了各自的历史起源、风格特点和代表人物。现场教授了《银杯》和《嘎达梅林》的正宗蒙语发音,高山老师还声情并茂的演唱不同风格的蒙族民歌,做了不同类型呼麦的示范,带我们领略了原滋原味的草原之声。最后台上台下进行了热情的互动,大家用蒙语演唱了《银杯》和《嘎达梅林》。

供稿:敬德书院