2023年敬德书院工作汇要——读经课程

中华·敬德读书会是敬德书院为海淀中小学教师精心打造的中华经典研读平台。该平台通过设计和实施“读经课程”,增强中小学教师阅读、理解和体悟中华传统文化经典的能力,倡导读书明理,励志笃行。引导教师在经典的研读过程中主动提升师德修养水平,增强育人实践能力。

2023年敬德书院的读经课程以《论语》为核心展开,通过精心设计、严密组织,以线上、线下融合的方式成功实施了“读《论语》教《论语》师资研修课程”和“《论语》与六经之教”两期课程。

一、读《论语》教《论语》师资研修课程

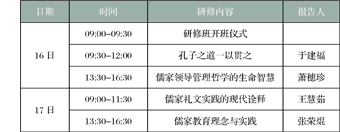

为传承和弘扬中华优秀传统文化,提升中小学教师传统文化教学素养。2023年7月16日-17日,海淀教育科学研究院与山东尼山圣源书院合作实施“读《论语》教《论语》师资研修课程”,来自海淀、通州、延庆、密云、朝阳及门头沟区的共120余位中小学教师参加专题研修。

课程目的:

课程目的:

1.引导中小学教师深入研读中华经典《论语》,通过对《论语》的研读、讨论,进一步理解中华文化的核心思想理念,传统美德和人文精神。

2.深入开展学习交流和研讨,在分享和交流的过程中,引导教师深入领会《论语》所展现的儒家核心思想,体悟其个人修养之道、社群管理之道和立德树人之道。

课程实施:

“读《论语》教《论语》师资研修课程”于2023年7月16日-17日在敬德书院组织实施,共计16课时。由于建福、萧穗珍、王慧茹、张荣焜四位专家学者授课。

于建福:国际儒联副会长、国家教育行政学院教授、兼任北京师范大学博士生导师、尼山圣源书院副院长。

于建福教授授课内容为《孔子之道一以贯之》。于教授详细讲述了孔子的身世和人生历程,围绕学为君子、学为圣贤,修己以安人、修己以安百姓展开孔子之道的阐发,引导老师们走近孔子,了解孔子的思想,继而通过《论语》的文本研读、版本流传、篇章分析和思想体悟,探寻儒家道统心法以及孔子一以贯之之道,以找到我们中国人思想的源头活水。于建福教授引述习近平总书记的话“一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。”他强调,作为中小学的教师一定要重视包括《论语》在内的中华经典的学习和体认,万不可“抛弃自家无尽藏,沿门托钵效贫儿”。

萧穗珍:山东尼山圣源书院讲座教授、苏州太湖国际实验学校、山东尼山博雅学校校长。研究领域:学生服务学习;品格&生命教育;学校行政;国学教育。

萧穗珍教授的授课内容为《儒家领导管理哲学的生命智慧》。以为政以德,心援天下为主旨,分别从礼乐德教、为政之戒、正名尽职、以身作则、诚信治国、用人之道与敦化人民七个方面逐层展开儒家社群治理的思想与社会实践,特别是紧密结合学校管理的生动、具体的实例,展现了儒家思想在具体的社会实践中所呈现的真实样貌,让老师们真切的意识到《论语》不仅讲述世人为人处事的成功修身之道,更是管理智慧的结晶,它是经营国家、企业、学校等社群组织的根本需要,也是现代经营理论的基础。它崇尚自由、民主、正义,并重诚信、博爱、以人为本,强调以“仁”为中心思想的“忠恕”之道。

王慧茹:研究领域为经典诠释、先秦儒道、清代学术及课程设计。著有《通博精大─戴震与扬州三子的经典诠释》《焦循一贯哲学之建构与证立》等学术著作、发表论文二十余篇。

王慧茹:研究领域为经典诠释、先秦儒道、清代学术及课程设计。著有《通博精大─戴震与扬州三子的经典诠释》《焦循一贯哲学之建构与证立》等学术著作、发表论文二十余篇。

王慧茹教授的授课内容为《儒家礼文实践的现代诠释》。她在授课中强调“礼是关系的连结”,即所谓“天地者,性之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。无天地焉生?无先祖焉出?无君师焉治?三者偏亡,无安之人。故礼,上事天,下事地,宗事先祖,而宠君师,是礼之三本也。”而礼文之教则是一种生活教养。面对今天信息化社会的高速发展,今天的礼文之教要与时代发展相适应,比如Podcast的实践应用,其礼文教育过程中避免了文字及影像疲劳,突出了活动式和游戏化,同步了娱乐及学习,在受教育者看来是玩具,但更是礼文学习的工具。信息时代的礼文教育需要汲古开新,善用知识工具并多方探索,提早主动觉察各种教育方式的可能性。今天的教育工作者需要在真实的世界里构筑理想,在寻常的生活里追求快乐。

张荣焜:文学博士、助理教授,曾担任中小学教师、组长、主任。现为山东尼山圣源书院讲座教授。

张荣焜教授的授课内容为《儒家教育理念与实践》。他围绕儒家的教育理念、儒家教育理念的实践、儒家教育的启发三个问题展开讨论,强调教育是百年大计,是立国之本,对人民素质的提升、社会、民族的进步,政治经济实力的提升,至关重大。指出儒家教育由孔子起,经后世逐步继承、发展和完善,教育理念与作法历久弥新,既能符应现代教育潮流,又具有中国特色,不仅对我国教育产生深远的影响,也可以作为全世界的借鉴。张荣焜教授认为儒家教育的意涵主要包括:寻求确定性、自由、恰当的生长,以及寻求安顿,包括现实的安顿、心境的安顿、理想和目标的安顿,是生命的点燃与照亮。继而在教育目标的设定、教育内容的构建、教育原则的把握、教育方法的活用诸方面都有独到的思考、阐发和实践,学生和老师都是教育的主体,师生都要能生长、要能确定,师生之间要有生命的感通这是儒家教育的意义,也是现在教育的课题。深入学习和辨析儒家教育思想与育人实践,必定会极大的促进教师对教育本质的认识和理解,从而有效提升育人实践的效果。

二、《论语》与六经之教

中华优秀传统文化的主体是儒家文化,儒家文化的精髓在孔子删述的六经。即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。孔门教育的基本内容就是“六经”,“六经”亦称“六艺”:以道言,谓之经;以教言,谓之艺。

六经作为中华文明原典,是中国一切传统学术的源头活水,国学中经、史、子、集四大部类皆由六经衍育而成。对此,近代大儒马一浮先生有“六艺该摄一切学术”之论。“六经”或“六艺”是理解中华优秀传统文化的思想精髓、历史渊源、发展脉络和未来走向的根本。学习中华优秀传统文化,最重要的就是学习“六经”或“六艺”。

课程目的:

1.引导中小学教师深入研读中华经典《论语》,由《论语》进入“六经”之教的精义,通过《论语》与“六经”的互参学习中融会贯通,得识儒家经义大体。

2.深入开展学习交流和研讨,在分享和交流的过程中,引导教师深入领会儒家六艺之教的核心思想,体系架构,为进一步学习经典建立旨规和思想基础,在提升自身的文化与道德修养的同时,改进日常教学,带动学生深入学习中华经典。

课程旨向:

孔子论及六经之教的功用,曰:“其为人也,温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,《乐》教也;絜静精微,《易》教也;恭俭庄敬,《礼》教也;属辞比事,《春秋》教也”。战国时期荀子劝学,曰:“学恶乎始?恶乎终?曰:其数则始乎诵经,终乎读礼……《书》者,政事之纪也;《诗》者,中声之所止也;《礼》者,法之大兮,类之纲纪也。……《礼》之敬文也,《乐》之中和也,《诗》《书》之博也,《春秋》之微也,在天地之间者毕矣。”(《荀子·劝学》)

孔子殁后,历经了逾三百年社会动荡。至西汉,“六经”之“天地之常经,古今之通谊”的政教价值终于被最高决策者所认识,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》成为 “法定”经典(《乐》失传),书名添上了“经”字,为《诗经》《书经》《礼经》(《仪礼》)《易经》和《春秋经》。

在“经学”教育百年断层的背景下,由《论语》进入“六经”或“六艺”的学习是方便法门。“《论语》大义,无往而非六艺之要”。如“《论语》有三大问目,一问仁,二问政,三问孝。凡答问仁者,皆《书》教也。答问孝者,皆《礼》《乐》义也。”(马一浮《复性书院讲录卷二<论语大义一>》)

课程实施:

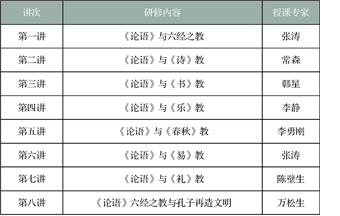

2023年9月22日-12月22日, 历 时 三 个 月“《论语》与六经之教”课程完成全部教学任务,合计32个课时。来自海淀区100余位中小学教师(含10所远程教学点学校)以线上、线下结合的方式参加课程研修。

张涛,北京师范大学教授,北京师范大学中国易学文化研究院院长。主讲“《论语》与六经之教”“《论语》与《易》教”。张涛教授首讲围绕《论语》与六经之教的关系这一主题,整体概述了课程的整体架构。强调六经,亦称六艺,包括《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》。《乐》今不存,因而又有五经之称。是中国古代文明传承和发展的文字载体及文本依托。张涛教授在本课程中还承担了“《论语》与《易》教”的教学任务,围绕何为《易》教、孔子《易》教的传统、孔子《易》教的方式、孔子《易》教的内容、孔子《易》教的影响系统的阐发了《论语》与《易》教的关联,强调学习《易》必须深刻领悟顾炎武所言:“一言以蔽之,曰‘不恒其德,或承之羞’。”的道理。

常森,北京大学中文系教授、博士生导师。主讲《论语》与《诗》教。常森教授依据出土文献及其最新研究成果,不拘泥狭义的《诗》教,而是就广义的《诗》教来启发学员学习。对“一言以蔽之,曰‘思无邪’”进行了细致周详的阐发,继而以《论语·阳货》:“子曰:‘小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。’”为切入点,对诗的文学、社会、心理、政治等方面的教化功能进行了深入的解读。

韩星,中国人民大学国学院教授、博士生导师。主讲《论语》与《书》教。《尚书》教化的基本精神是“疏通知远”,若要做到知识广博 ,了解历史,通达政事,远知古代圣王,必得力于《书》的教化。如果不善于学《 书 》,就有可能知识失实 。韩星教授从何为“疏通致远”、《书》教的道统心法、《书》教的治国理想、《书》教的治国体系四个方面抽丝剥茧,精密阐发,引导学员慢慢走进《尚书》的思想空间。

李静,北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院副教授。主讲《论语》与《乐》教。李静教授为学员全面解读《礼记·乐记》,通过《乐记》的解读揭示中国传统乐教的基本理论,礼乐的关系及其广博深厚的教化功能,指出有关“礼乐教化”的纲领性的体系性的解说与建构即在《礼记·乐记》之中。如程子所言:“《礼记》除《中庸》、《大学》,唯《学记》、《乐记》最近道。”

陈壁生,清华大学人文学院哲学系教授、博士生导师。主讲《论语》与《礼》教。陈壁生教授在教学中详细阐发了六经与“三礼之学”,强调了《仪礼》《周礼》《礼记》的彼此关联与区别。对什么是“礼”进行了详细全面的解释,明确指出礼的三重内涵,即一般意义上的“规则”“仪式”、具体的人生礼仪、以及包含国家典章制度在内的礼乐制度。他还进一步详述《论语》中关于礼教的诸多问题及其与修身的关系。

李勇刚,中央社会主义学院(中华文化学院)副教授。主讲《论语》与《春秋》教。李勇刚教授按照总说《论语》与《春秋》、概说《春秋》、从“三科九旨”看《论语》与春秋教、以及选读及延伸讨论四个维度为学员讲述《春秋》的核心大义,强调“发达的中国史学是中华文明突出的连续性的有力明证,凸显出中华民族的共同记忆从未中断。重视历史、研究历史、借鉴历史是中华民族五千多年文明史的一个优良传统。这些史书作为中华文明连续发展的记录,代代传承、世世研习,使中华民族的共同记忆从未中断。”

万松生,中国艺术研究院中国文化研究所研究员、博士生导师。主讲《论语》六经之教与孔子再造文明,也是本课程的总结课程。万松生教授认为孔子提倡的六经之教,既是对圣王治国经验的总结,又是规范未来士子治国的万世大宪。指出六经是风教社会的文化宝典,也是支撑礼乐制度的理论基石。它凝结着华夏种族千万年来安身立命、治国平天下的奋斗成就和历史经验,堪称中国文化的母体。六经具有双重功能,即风教社会的文化功能与支撑礼乐制度的政治功能。另外礼乐制度的两个基础包括王道政治(含政治军事权力)和道德觉悟(仁)。而再造文明的主体人群则是士君子,六经为士君子再造文明提供礼乐制度依据。

万松生,中国艺术研究院中国文化研究所研究员、博士生导师。主讲《论语》六经之教与孔子再造文明,也是本课程的总结课程。万松生教授认为孔子提倡的六经之教,既是对圣王治国经验的总结,又是规范未来士子治国的万世大宪。指出六经是风教社会的文化宝典,也是支撑礼乐制度的理论基石。它凝结着华夏种族千万年来安身立命、治国平天下的奋斗成就和历史经验,堪称中国文化的母体。六经具有双重功能,即风教社会的文化功能与支撑礼乐制度的政治功能。另外礼乐制度的两个基础包括王道政治(含政治军事权力)和道德觉悟(仁)。而再造文明的主体人群则是士君子,六经为士君子再造文明提供礼乐制度依据。

三、《论语》研读课程的成果与启发

2023年敬德书院《论语》研读课程,包含两个彼此关联但又具有相对独立性的课程,总计课时数量达到48课时,受益海淀教师达到200余人,线上课程资源浏览和参与学习的海淀教师人次达到2774人次。从课程的设计到实施,概括起来有以下成果:

1.课程内容设计与实施得到教师的普遍认可,暑期两天的课程报名人数超过120人,而且教学效果反馈热烈,学员对专家授课内容给予高度评价。书院在今后的课程规划时务必关注课程内容的新颖、实施时机的契合,把握好这两点是取得良好教学效果的关键。

2.《论语》与六经之教课程,首次将经典研读从“四书”拓展到“六经”,进行了创新性的教学尝试。从中华文化的核心思想理念、整体架构入手,给予老师有效的指导,在深度和广度上实现了读经课程的突破。但这仅仅是一次尝试,还有许多问题有待探讨和解决。

3.在课程实施方式上进行了一些探索,如线上线下融合,有组织的开设远程教学点,满足教师学习需求,扩大课程服务范围等,为后续书院课程实施的改进提供了参考。

供稿:敬德书院