2016年项目合作

敬德书院在建立自身课程体系的同时,积极与国内高校、研究机构,政府相关部门合作开展国学培训和项目研究,进一步提升书院的办院品质。2016年与首都师范大学中国国学教育学院合作进行了“海淀区中小学干部教授国学教育与课程改革培训”项目,与海淀区委海淀区人民政府研究室合作进行“海淀区传统文化课题进入国民教育体系政策措施研究”课题研究工作。

一、海淀区中小学干部教授国学教育与课程改革培训项目

一、海淀区中小学干部教授国学教育与课程改革培训项目

一、项目背景

国学培训一直是敬德书院的主要工作内容,培训重点是提高教师的国学素养。国学素养需要提升,同时如何在学校开展国学教育,也需要探索,并且还是一项有待实践的工作。首都师范大学中国国学教育学院承担有“北京市教委国学教育培训项目”,该项目2015年在通州区进行了国学教育师资培训工作,有一定的培训基础和培训经验。2016年,承担了这个项目的海淀培训。通过敬德书院的近两年培训,海淀区教师国学学习热情高、需求多,且已经有学校进行了国学教育实践的初步探索,但国学教育的思想还没有极大的普及,国学教育整体的理论、方式、方法还不是很清楚。鉴于此,在海淀教委的领导下,教委人事科、敬德书院与首都师范大学国学教育学院,从2015年年底开始,进行了多次的协商讨论,决定于2016年7月联合进行海淀中小学干部教师国学教育与课程改革的培训。

二、项目目标

本课程主要的培训目标是:希望培训对象对经过梳理的国学教育模式有一个清晰的认识,并在系统学习中华人文精神后,对国学在中小学的跨学科、跨学段整合教育中的作用形成见解,从而形成具有各自学校特色的国学教育课程群。本课程既需要有学校高位者的引领,又需要有骨干教师的实践。所以设定的培训对象学校教学校长、副校长;主管课程改革的相关领导和骨干教师。为此,本次课程师资设置丰富,授课内容针对性强。

三、项目实施

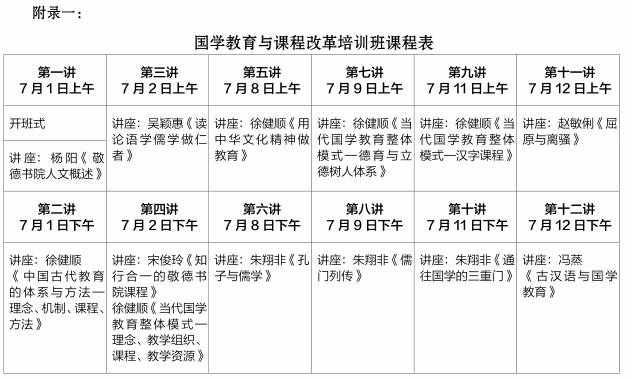

本次培训从2016年7月1日至2016年8月31日,共11天课程,88学时。项目培训包括理论学习和实践观摩。10天的理论学习,1天的实践观摩。项目共招生120人,敬德书院宋俊玲老师和首师大国学教育学院相关老师分别担任培训班班主任和副班主任。课程培训班于2016年7月1日开班,项目合作方领导参加了开班仪式,教委人事科刘大鹏科长担任主持人,海淀教科院吴颖惠院长、首都师范大学周建设副校长分别在开班仪式上发言。合作方领导都非常重视此次合作培训。开班仪式上下发了学员手册并布置了学习任务,培训学员按学区划分为8个小组,以小组形式完成学习任务。学习任务主要包括理论和实践两方面:理论层面是各小组共读一本国学方面的书籍,形成读书笔记;实践层面是自己对实施国学教育实践的已有经验和未来思考。这两项任务都在小组群中开展学习交流,组长同时记录交流讨论内容,并进行汇总。在项目实施过程中,适时结合实际开展与传统文化相关的讨论。比如组织学员就当时热映的电影《百鸟朝凤》,进行网络观影或读原著小说,然后讨论当今对传统文化的继承与发扬。在结班仪式上,有四位老师进行了学习实践汇报。

本次培训从2016年7月1日至2016年8月31日,共11天课程,88学时。项目培训包括理论学习和实践观摩。10天的理论学习,1天的实践观摩。项目共招生120人,敬德书院宋俊玲老师和首师大国学教育学院相关老师分别担任培训班班主任和副班主任。课程培训班于2016年7月1日开班,项目合作方领导参加了开班仪式,教委人事科刘大鹏科长担任主持人,海淀教科院吴颖惠院长、首都师范大学周建设副校长分别在开班仪式上发言。合作方领导都非常重视此次合作培训。开班仪式上下发了学员手册并布置了学习任务,培训学员按学区划分为8个小组,以小组形式完成学习任务。学习任务主要包括理论和实践两方面:理论层面是各小组共读一本国学方面的书籍,形成读书笔记;实践层面是自己对实施国学教育实践的已有经验和未来思考。这两项任务都在小组群中开展学习交流,组长同时记录交流讨论内容,并进行汇总。在项目实施过程中,适时结合实际开展与传统文化相关的讨论。比如组织学员就当时热映的电影《百鸟朝凤》,进行网络观影或读原著小说,然后讨论当今对传统文化的继承与发扬。在结班仪式上,有四位老师进行了学习实践汇报。

四、项目成果

1.建立了项目培训专家库。本次项目培训专家有在传统文化研究领域造诣精深的学者,也有研究教育政策的专家,还有参与语文教学改革方案制定的学者。项目培训将这些学者专家聚在一起,合力开展国学教育和课程改革的探索。

2.专家讲座视频课件。书院储存了9位专家学者的讲座视频以及讲座课件。

3.学员学习作业文集。形成了近40万字的培训文集,分为国学经纬、云编心影、道脉承思、微信采撷几个栏目,收录了学员对未来在学校进行国学教育与课程改革的思考以及已有的部分实践总结,还有对国学经典书目的阅读思考等。是项目最宝贵的学习资料。

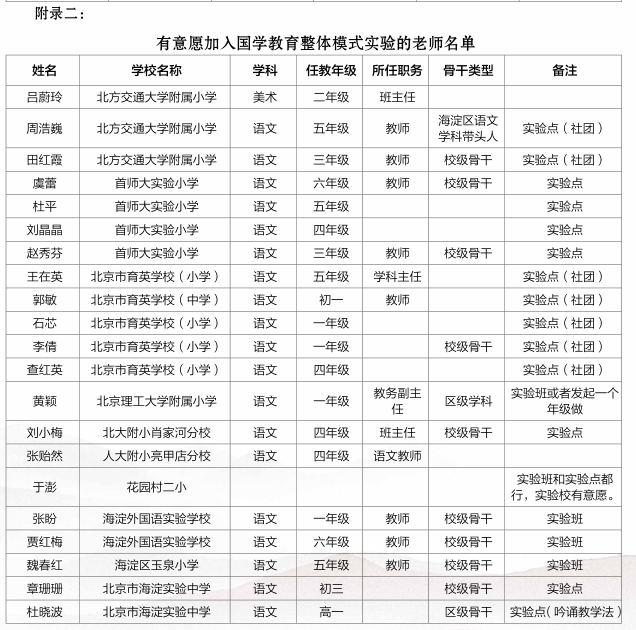

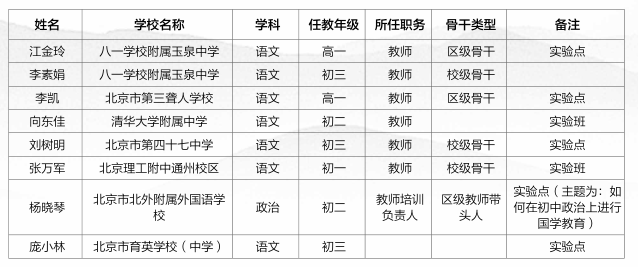

4.形成了一批有意愿加入国学教育整体模式实验的老师。

二、海淀区传统文化课题进入国民教育体系政策措施研究

二、海淀区传统文化课题进入国民教育体系政策措施研究

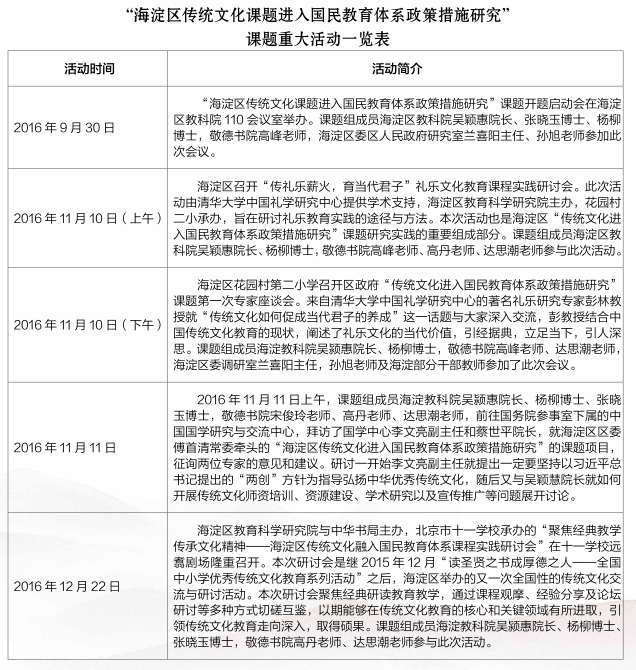

受中共海淀区委海淀区人民政府研究室委托,敬德书院与海淀教科院课程中心研究人员、海淀区委海淀区人民政府研究室合作进行“海淀区传统文化课题进入国民教育体系政策措施研究”课题研究工作。旨在提升国民素质,培养具有良好公民素养的社会公民的根本手段;落实国家、教育部与北京市教育政策的必要举措;为海淀区提供传统文化教育的创新点和发展点。自课题启动以来,开展了“传礼乐薪火,育当代君子”礼乐文化教育课程实践研讨会、“聚焦经典教学 传承文化精神——海淀区传统文化融入国民教育体系课程实践研讨会”两次大型传统文化教育实践研讨会;清华大学礼学中心彭林教授以及国务院参事室中国国学交流与研究中心李文亮主任、蔡世平院长两次专家意见征询会。结合敬德书院师资培训工作、海淀教科院“中小学干部教师礼乐文化教育实施策略研究”与“中小学传统文化教育课程建设与实施策略研究”课题研究工作的经验与探索,最终完成“海淀区传统文化课题进入国民教育体系政策措施研究”课题结题报告的撰写。

供稿:敬德书院