2016年知行合一的学术课程

“知中有行,行中有知”,中国传统书院何以历千年而不衰,在于其具有规格高端、章法有序、制度严明的学术研究体系,并且师生身体力行付以实践。2016年度,敬德书院累计完成了六门学术课程业务,充分体现了书院作为海淀区中小学传统文化师资培训基地的强大功能和业务水准。书院学术课程的设置和发展一直以来都被各级领导以及海淀教师们所关怀、重视,从《中国传统文化教育》、《儒学思想发展史》到书法、礼乐、《史记》班等,每门课程都经过了书院人的精心策划、编排组织,从主讲专家到学员构成,从课程内容到实践价值,都被充分地磨合筛选与研究评价。深入挖掘传统文化课程内涵,充分发挥课程的时代教学价值,致力于中华优秀传统文化的师资培训与建设,敬德书院的学术课程在2016年努力绽放、历久弥香。

一、《中国传统文化教育》课程

一、《中国传统文化教育》课程

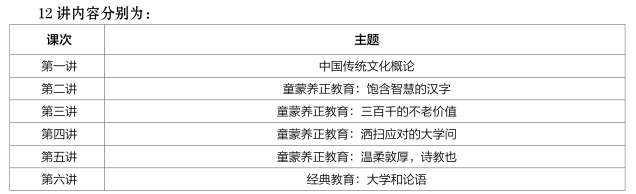

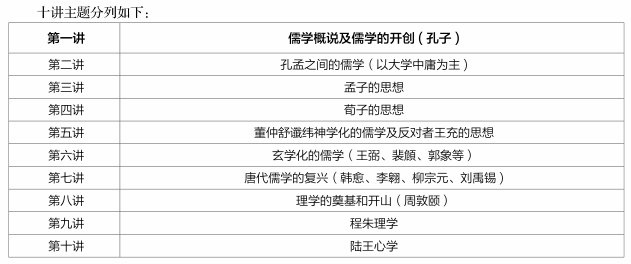

《中国传统文化教育》课程共12讲,课程学员是来自38所学校的50多位学员,主讲人是中央民族大学的张之锋老师,时间为2016年3月17日至2016年6月23日。课程设计思想:第一,帮助学员构建出一个“中国传统文化”到底包括哪些内容,以及这些内容之间到底是什么关系的宏观框架,从总体上先把“中国传统文化的地图”画清楚。第二,重点介绍中国传统文化教育中的童蒙教育,包括童蒙教育的基本分类、次第安排、文本分析。第三,介绍中国传统文化教育的经典教育,包括经典的基本常识,四书五经的精华内容讲解。第四,介绍中国传统文化中的历史教育,包括中国历史的基本精神,中国历史的基本线索等。第五,当代教育如何继承和开展中国传统文化的教育。

12讲内容分别为:1.中国传统文化概论2.童蒙养正教育:饱含智慧的汉字3.童蒙养正教育:三百千的不老价值4.童蒙养正教育:洒扫应对的大学问5.童蒙养正教育:温柔敦厚,诗教也6.经典教育:大学和论语7.经典教育:孟子和中庸8.经典教育:中华礼乐文明与《礼记》9.历史教育:中国历史的基本常识10.历史教育:中国历史的总体精神11.诸子之学:百家争鸣的思想盛宴12.文学艺术:中国文化的文采风流。

本课程为学员清晰地打开了传统文化的地图,开启了认识传统文化的一扇门。学员通过这个课,掌握了中国传统文化基本框架、基本常识、基本人物、基本经典和基本精神。本课程唤醒每个人内在的对学习传统文化的激情和热情,进而一点点走近传统文化,求学向善,丰盈内心,充实生命。在课余,许多学员进行了实地的传统文化之旅,去北京国子监、北京历代帝王庙博物馆、山东曲阜孔庙、河南安阳中国文字博物馆等等,近距离学习传统文化。课程结业成果为30万字的课程文集《浸种》,包括学员的学习论文、学习感悟和教学设计等等。通过学员的学习感悟,能深切体会到课程培训带给学员的收获。

二、《儒学思想发展史》课程

二、《儒学思想发展史》课程

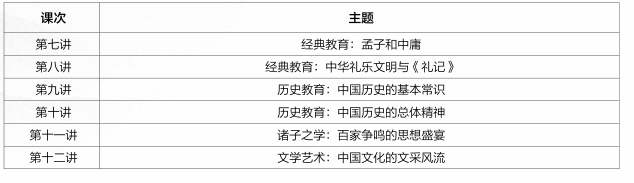

“学当以益己、益世为宗旨。”(清光绪二十六年《剡山二戴两书院学约》)为了帮助中小学教师进一步理解开展传统文化教育的必要性和重要性,提升中小学干部教师国学教育能力,经过研究决定,敬德书院邀请中国人民大学教授彭永捷老师开设“儒学思想发展史”培训班。

“大抵汉儒之学主训诂,宋儒之学主义理,晋、唐以来都承汉学,元、明以后尤尊宋学,博综历代诸家之说,而以宋程、朱诸大儒所尝论定者折衷之,庶不囿乎一隅,亦无疑于歧路。”(清乾隆二年《钟山书院规约》)彭永捷教授依照传统学术的治学门径和治学理路,将儒学的发展过程与重要的儒学大家用十次讲座提纲挈领、深入浅出地讲授给学员。本课程从2016年3月15日开班,到2016年5月24日结班,共进行了40课时的讲解。

在主讲教授彭永捷老师的辛勤教学和所有学员的不懈努力下,本班不仅顺利完成原定的10讲任务,而且完成了近30万字的文集。其中,将近11万字的教学设计能够直接应用于课堂教学中。很多老师表示,当知道周敦颐是儒家时,在讲授《爱莲说》等文章时,不仅自己的讲述更加得心应手,而且学生的学习也更加深刻。

此外,本班的开设也为书院师资培训积累了更多的教学管理经验和课题咨询经验。本班的学员构成比较复杂,知识、能力各有不同,要全面照顾每个学员的进度,不论对书院还是对于主讲教授来说,都是一个挑战。但是,彭永捷教授不急不躁,一点点地把儒学发展的历史和历代儒学名家娓娓道来,犹如春雨润物般滋养了大家的精神世界,让大家的学问犹如“春起之苗,不见其增,日有所长。” 很多参加培训的教师表示:从开班到结班,参与跨度3个月的“儒学思想发展史”培训,是一个从“盈科后进”的学习旅途,走到“成章而达”的终点站的过程。通过彭教授客观且透彻的讲解,学员更深入地理解了程朱道学、陆王心学等学术理念,以往在教学中遇到的诸多疑惑也茅塞顿开,并在今后的教学工作中,取其精华,融入课堂,带领学生们用心去感受我国博大精深的古代文化。

三、《书法赏析与创作》课程

三、《书法赏析与创作》课程

书法赏析与创作课程是一项书法教师综合提升的继续教育课程,包括书法艺术修养、作品鉴赏、书写技能、执教能力等多方面素质的提升。因此在课程实施过程中采用专家讲授、互动交流、演示示范、技法研习、作品创作、笔会切磋、现场教学、实践分享等方法,通过系统组合以实现预先设定的培训目标。

书法课程的第三期培训于2016年3月18日正式启动,6月17日顺利结班,共计48学时,培训了31名海淀区书法骨干教师。由首都师范大学书法专业硕士生导师、中国书法家协会会员邹方程教授担任主讲专家,以王羲之《兰亭序》为主要教学内容,围绕《王羲之神龙本<兰亭序>学习指要(邹方程)》循序渐进,从行书的特点到王羲之的生平,再到《兰亭序》的背景、笔法、结构、章法、临摹、创作等逐层展开。使学员通过12次的课程学习、实践、创作和笔会交流系统的领略《兰亭序》的精妙之处,促进艺术鉴赏能力、作品创作能力和书法执教能力整体提升,同时也为海淀区书法教师队伍的建设与发展进一步凝聚力量。

具体课程学习过程如下:

在完成了大量课堂书写练习、作品创作、学习感悟的同时,课程班还于2016年5月13日组织实施了“上庄中心小学写字教学现场观摩活动”,针对书法课堂教学有效实施进行了现场教学交流研讨,首都师范大学邹方程教授、海淀区教育科学研究院课程中心宋世云主任及敬德书院书法赏析与创作课程班的学员近30 人走进了上庄中心小学,零距离地探究学校书法的教学实践。上庄中心小学毛向军校长以 “识规律、写好字、教好学”为主题,对书法教学理念进行了独特的诠释和解读;书法教师韩通及学校各年级教师还为参加活动的专家、同仁现场进行了软、硬笔书法教学展示,充分体现了学校在书法课程建设、教学模式探索、专业师资培养等方面取得的丰硕成效,上庄中心小学的教学实践探索为海淀区书法教育的发展提供了非常有价值参考经验,给予课程班学员极大的震撼和启发。

最后,课程班集中收录了课程讲义、专家观点、研修成果和学校风采,汇编成《德雅畅怀 相约兰亭——第三期书法赏析与创作课程文集》,总文字量近8万余字,收录学员临摹与创作作品近百幅。

邹方程教授在结班仪式上深情叮嘱所有学员:在培训课程结束以后,万不可停止常态化的习练与创作实践,书法作为一门高超的艺术,不断精进技艺是基础、是根本,不可以有丝毫的懈怠与放松。海淀区教育科学研究院副院长、敬德书院执行副院长吴颍惠女士在讲话中高度评价了三期书法艺术赏析与创作课程班的培训效果,并指出其在一定程度上解决了区内书法教学师资短缺的问题,对书法课程建设、课堂教学质量提高起到了重要的作用。希望所有的学员回到学校积极投身课程与教学改革,为我们的孩子能够写一笔好字做出自己应有的贡献。

四、《礼乐文明教育》课程

四、《礼乐文明教育》课程

礼乐皆得,谓之有德。礼乐是儒家学说的核心思想,也是我国历代精英阶层追求的人生理念。国学大师钱穆曾说“要了解中国文化,必须站到更高来看到中国之心。中国的核心思想就是‘礼’。”中华优秀礼乐文化具有极强的品德养成与规范行为的特性,应当成为学校品德教育,实现立德树人根本任务的重要抓手。推动礼乐文化教育,师资培训是重点。2016年,第三期礼乐班共计36学时,共培训干部教师42人。培训内容包括:礼乐文化核心概念、乐教原理、坐立、饮食、起居等不同场景下的礼乐要求。课程内容围绕个人礼仪、家庭礼仪、公共礼仪展开。教育学生敦行五伦,注重人与人之间的伦理纲常与道德秩序。培养学生的仁爱之德与君子之风。

在培训班的学习过程中,老师们热情高涨,广泛阅读礼乐相关著作与论文,深入思索如何在学校中进行礼乐文化教育实践。写出了36篇高水平的礼乐教育学术论文,做出了39份优秀的礼乐文明教学设计。我们从这些成果中优中选优,同时收录专家团队的学术论文与讲义文稿,编辑成文集《文质彬彬 然后君子》,文字量达到20万字。这本集体智慧的结晶是海淀区进行礼乐文明培训的初步成果,为今后开展礼乐文明教育打下了坚实基础。参加培训的干部教师在系统完成礼乐文明的学习之后,充分结合学校与自身的实际,在深入磨课与吸取专家意见的基础上,做出了优秀的礼乐文明教学设计。通过两次研究课研讨,展示了4节礼乐文明教育实践示范课。为今后礼乐文明教育树立了典范与榜样,我们将这些课制成了光盘,便于今后交流研讨。

礼乐班培训结束后,多位老师在各自的学校中有计划有目的地开展了长期的礼乐文化教育实践活动。北大附中,花园村二小,红英小学,海淀实验二小等学校都开展了礼乐教育探索。

通过系统学习礼乐文化与示范课的研讨与观摩,礼乐班的老师们在彭教授的指导下总结了三条推行礼乐教育的经验,这些宝贵的经验将有效指导老师们今后的教学实践。

首先,礼乐课程应该把礼仪规范背后博大精深的文化讲出来。礼乐文明的重点在谦恭自处,敬以行事,忠以待人,且不论在什么地方都应该固守勿失。礼的核心精神是敬,所谓“礼者,敬而已矣。”(《孝经》) 礼敬他人,低调行事,以恭敬之心对待亲戚、朋友乃至弱势群体,时刻心存他人,遇事多为他人着想;对国家以及人生、事业,始终怀有深深的敬意,尊老敬长,尊师重道,敬业乐群,相敬如宾,自尊自爱。

开展礼乐教育应研读经典,不断学习,注重实践。通过实践才能不断发现问题、完善自己、提升自己。尤其是在教学之中,通过教学实践与反馈,不断完善教学方式,才可以达到教学相长的效果。

礼乐教育应该注重生活细节,切实指导学生们的日常生活。点滴决定品质,细节决定成败。注重点滴、做好细节,才能培养出文质彬彬的君子。礼乐教育真正与学生的生活联系起来,才能让孩子们感到亲切,乐于践行。

海淀区敬徳书院与清华大学中国礼学研究中心彭林教授的研究团队深度合作,在全国率先开展了系统的中小学礼乐文化教育培训。为海淀区小学广泛开展礼乐文化教育培养了一支学养深厚、勇于实践的师资队伍。这也引起了新闻媒体的广泛关注,新华网、光明网、网易、《中国教育报》、《中国青年报》、《中华读书报》、腾讯儒学、北京青年报等媒体都刊载了海淀区开礼乐教育之先河的报道。相信在不久的将来,敬徳书院点燃的礼乐教育星星之火必然会在全区引发燎原之势,让海淀区的孩子们学礼乐文文化,成谦谦君子。

五、《史记》研读课程

五、《史记》研读课程

“经世之术,济变之方,实莫备于史。”(清乾隆五年《鹅湖书院学规》)在古代教育体系中,历史教育具有非常重要的地位。故此,钟山书院山长杨绳武在教导弟子时,要求众人必须“通史学”。他认为,“要而论之,文笔之高莫过于《史》、《汉》。”(清乾隆二年《钟山书院规约》)可见,《史记》也是书院教育的重要文本之一。不仅如此,《史记》中的名篇、名段、名言也被选入语文、历史等教材中去。为了更好地在中小学开展传统文化教育,提高全区干部教师的史学素养,不断提升海淀区中小学教师传统文化的教育教学实践能力。敬德书院特邀请全国知名学者、北京师范大学博士生导师、“百家讲坛”主讲李山教授,为我区骨干教师开设《史记》研读班。

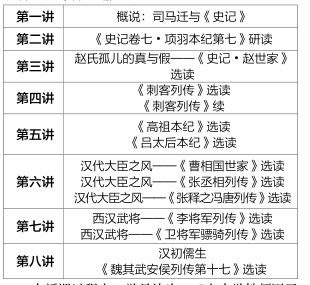

从2016年9月6日正式开班,到2016年11月1日结班,来自中小学、教辅中心等30多个单位的80位学员,坚持聆听完李山教授的“《史记》八讲”。每讲主题如下:

在授课过程中,学员认为:“中小学教师囿于职业所限,与《史记》的学术研究相隔甚远,所以需要专门领域的学者用先贤的智慧加以启迪,来帮助教师们解决在读书、教学中所遇诸如如何做人、如何做事等困惑,坚定教师们的理想信念。”所以,学员们非常珍惜本课的听课机会。他们与李山教授展开积极互动,最终完成本班46余万字的文集。其中,有将近19万字的教学设计可直接供新教师备课所用。

在授课过程中,学员认为:“中小学教师囿于职业所限,与《史记》的学术研究相隔甚远,所以需要专门领域的学者用先贤的智慧加以启迪,来帮助教师们解决在读书、教学中所遇诸如如何做人、如何做事等困惑,坚定教师们的理想信念。”所以,学员们非常珍惜本课的听课机会。他们与李山教授展开积极互动,最终完成本班46余万字的文集。其中,有将近19万字的教学设计可直接供新教师备课所用。

通过该课程的学习,学员们认为,深入学习《史记》内涵,能促使教学者反思教学实践,从而促进教学的深入发展。他们通过课间讨论与课堂问答,发现了很多可探讨的议题。例如,教师若把《史记》中的篇目当做一篇简单的文言文进行教学,仅向学生传授文言知识,为司马迁贴上几个标签,便会错失语文课堂的“育人”机会。课程结束后,学员们把本班的学习体验与聆听李山教授的讲课体会进行了总结,并达成 共识:以沟通者的身份讲经典,讲出经典的精神和智慧;以研究者的心态读经典,读出经典的神韵和格调。

六、《儒家文史名篇赏析》课程

六、《儒家文史名篇赏析》课程

《儒家文史名篇赏析》课程共8讲,学员近50位,主讲人是中国人民大学政治学系副教授、博士生导师任锋,时间为2016年9月7日至2016年11月30日。

本课程选择三十篇左右文史名篇,通过拓展阅读与重点精读相结合的方式,熟悉文献的语境脉络、写作技巧,并理解文献蕴含的历史、政事、制度、礼俗、思想与义理,最终达到对中国文明与儒家传统的深入学习和领会。课程目标:培训中小学语文、历史、政治等各科教师,强化传统文化素养,提升对此领域有兴趣者的文史古典知识。

课程内容:1.导论:“文以载道”的政教义蕴2.故国文明与谏论传统:《召公谏厉王止谤》、《谏院题名记》、《公论国之元气》3.圣凡之际的人格气象(之一):《孔子世家赞》、《箕子碑》、《潮州韩文公庙碑》4.圣凡之际的人格气象(之二):《梓人传》、《圬者王承福传》、《徐文长传》5.中国的家道与治道:《义田记》、《三槐堂铭》、《醉翁亭记》、《喜雨亭记》6.儒家如何理解政治(之一):《五代史伶官传序》、《朋党论》、《明夷待访录-学校》7.儒家如何理解政治(之二):《中兴四论》(陈亮)、《国本》(叶适)8.复归经义,理解文明:《稽山书院尊经阁记》

本课程在协商初期,就十分重视文本的阅读,希望通过大量的文献阅读,加强学员对传统儒家文史名篇的了解与体悟。在课程实施过程中,专家以学术的视角和语言解读文章,同时以日常事例与现实感受辅助讲解,使得学员不仅仅收获了知识,更开阔了思想,从文学和文化史的角度了解儒家的政教思想、政治思想以及治道与家道等等。对此,学员深有感悟。学员说:通过讲座,对殷商文化、周文化“有了翻天覆地的新认知,历史长河中蕴涵着太多的智慧,让人取之不尽用之不竭”。学员们将学习成果结集为《推行文教 养成君子》,任锋老师为文集作序,序中写道:“回向文教,承接文教,发扬文教,是今天士人群体的天命。必使世人明天德可明,民道可亲,学校之道可兴,优良生活、公共秩序方能渐次以成。此为吾辈讲学共勉之大愿景”。

结语:

一年的时间里,书院人不畏困难、不负众望,将六门课程精心组织、悉心管理、高端引领、热心答疑,同参与培训的海淀学员教师们以儒会友,切磋琢磨,共同收获了知识与学问,欢乐与友谊……“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”(王阳明语)诚意问道,知行合一,切实将儒学的精髓落实到课堂教学、习常日用,还需我们不断精进、克己修为。学术课程让志同道合的我们相聚,让每一位前来学习的老师都成为书院大家庭中的重要一员,在推行文教、养成君子的道路上彼此帮扶、共遂良愿!

供稿:敬德书院