2015年“仁爱之师与师德建设”主题会讲

会讲是传统书院的重要学术活动方式。利用书院得天独厚的幽静环境、丰富多元的学术资源,针对当今教育领域种种时弊,围绕大家共同关注的教育主题,汇聚多方学术观点,吸收多元建议,以包容的心态聚焦教育热点问题,展开深入讨论,逐步形成一种具有代表性学术思想,不断扩大社会影响,进而促进教育发展与改进。

2015年8月19日,海淀敬德书院郑重邀请了《中国教师报》《中国教师》《中小学管理》等著名媒体人士,来到敬德书院共同商谈举办敬德会讲的相关事项,并形成“主题演讲+微型报告+自由论争+精辟点评”的策划方案,力求敬邀国内外深具情怀、理实融通、见识卓越的各界专家,纵论教育发展,论道、论学、论政策,融集贤士君子睿见;通达、通言、通变革,洞悉教育发展机蕴。会讲通过自愿申请、秘书处审核方式,面向各界提供30个听众名额。听众可参与提问环节。

2015年10月10日,“中国教师·敬德会讲”在敬德书院明德讲堂召开第一讲。首讲主题为“仁爱之师与师德建设”。会讲邀请北京师范大学终身教授、中国教育学会名誉会长顾明远先生担任轮值主席,聘请陈向明、程方平、程红兵、褚宏启、窦桂梅、郭华、郭振有、李明新、刘华蓉、楼宇烈、陆云泉、钮小桦、孟繁华、裴娣娜、沙培宁、石中英、田慧生、王殿军、王定华、王欢、王嘉毅、王铮、汪明、吴康宁、吴颍惠、邬志辉、谢维和、尹后庆、俞正强、袁振国、翟博、翟小宁、张卓玉、钟秉林等知名学者和教授担任学术委员。

为了迎接来自全国各地的教授、专家、教育局的局长和教科研工作人员,敬德书院为之做了大量的准备。在项目确定、协议签订后,敬德书院立刻进入了紧张的准备环节,书院的工作人员甚至牺牲掉了十一长假,通过微信、电话等方式,对会讲的人员安排、任务分工等细节进行反复协商和议定,直至会讲的前一晚,依旧一丝不苟地检查会场的各项布置。

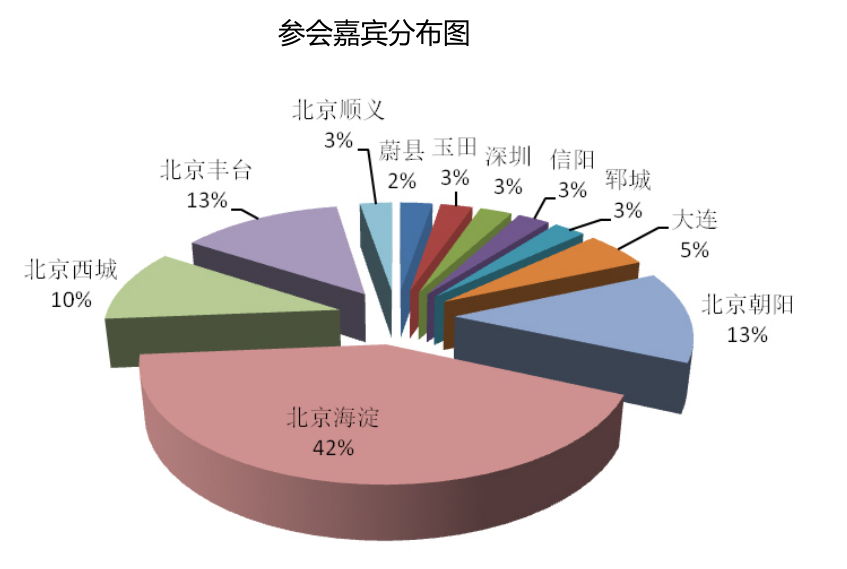

由于吴所长、郭华教授、刘华蓉总编审等人的出色策划,会讲首讲受到广泛关注,会讲过程有序顺畅。书院工作人员在会讲进行中紧密配合,通力合作,及时查漏补缺,给所有到会嘉宾留下了深刻印象。此次参会发言的来宾主要有:原国家副总督学郭振有,北京师范大学教授裴娣娜,清华大学教育研究院院长谢维和,上海市教育学会会长尹后庆,华东师范大学教育学部主任袁振国,首都师范大学副校长孟繁华,北京史家小学校长王欢,以及80多位来自全国各地的教育工作者中的部分代表。

会讲当天,专家领导关于“师德”的看法,得到诸多嘉宾和媒体的共鸣。上海教育学会的尹后庆会长讨论了三个问题:今天的学科知识与学习者之间的关系是什么;什么是今天的学生学习;什么是今天的教学责任。华东师范大学教授袁振国从现代教育学的角度阐释了他理解的师德。他认为:师德不是抽象的讲爱心,而是一种专业责任。所以在西方不谈师德,而是有一个概念叫“专业责任”,没有专业就承担不了什么责任,只有教师高度的专业化水平才能够担当教师的师德。同时,首都师范大学副校长孟繁华教授发表观点:仁爱之心和高尚师德是教师职业的专业的要求,直接与培养创新人才相关。

所以,师范生培养要充分体现师德意识的培养,并且加以制度进行保证。会讲首任轮值主席顾明远教授则为会讲深深慨叹:中国的书院从隋唐开始,已经有一千多年的历史。敬德书院继承了中国的优秀文化传统,又结合了现代学校的先进理念,对中小学教师国学培训具有重要的作用。北宋时期,朱熹在岳麓书院的会讲就对当时的学术发展起了非常重要的作用。顾明远先生希望通过敬德会讲,集思广益,媒体则需要把会讲内思想内容传播出去,这个影响也将会是深远的。

会讲结束后,首都教育微信公号即以《在北京,这所书院了不得》为题,对敬德书院以及敬德会讲大加赞扬。不久,人民网、搜狐网、腾讯网等十多家电子媒体也进行了详细报道。之后,中国教师报、中国教师杂志等纸媒也大力跟进,多角度地对会讲进行报道。“中国教师·敬德会讲”给全国教育界带来了“会讲风”。一些没有抢到报名指标的教授、教师纷纷打来电话,希望预约第二次会讲的参会名额。

供稿:敬德书院