2017年敬德书院读经课程

党的十九大报告强调:“文化是一个国家、一个民族的灵魂”,“文化兴国运兴,文化强民族强”,“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴”。报告将中国特色社会主义文化概括为“源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践”。明确要求:“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”

传统文化经典凝聚了中华民族数千年思想精髓,在漫长的历史长河中始终闪耀着灿烂的思想光芒,成为理解中华文化的重要文献资源。为持续促进海淀区中小学教师的传统文化素养提升,增强教师对于传统经典的认识和掌握,推动传统文化课程建设与教学实践,2015敬德书院与中华书局合作创办了“中华·敬德读书会”,连续三年开设四书研读课程,受到学校及教师的普遍欢迎。2017年,根据海淀区十三五教育发展规划和教委2017年工作计划,读书会继续开展《孟子》研读和《学庸》研读。努力将经典阅读真实、有效地深入到每一位学员的传统文化学习中。

一、创建目标

一、创建目标

中华·敬德读书会以2017年中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及2014年教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》为指导,深入贯彻和落实文件精神,明确自身工作发展目标。

(一)探索出一种高效且易于开展的经典学习模式,为海淀区中小学教师提供一个持续性、常态化的研读经典、切磋共进的学习平台,让教师们真正自己走近经典、读准读熟读懂经典,掌握经典阅读的工具,培养学员阅读经典的习惯和能力。

(二)进一步发挥读书会的“孵化器”作用,支持读书会成员创立面向教师、家长、学生的二级读书会并组织开展丰富多彩的读书活动,使读书会真正成为海淀区师生及家长学习并传承传统文化的催生力量,带动海淀区中小学教师阅读中华经典的整体风气和社会氛围。

二、形式内容

二、形式内容

中华·敬德读书会以“自读——讲读——再自读”的形式开展经典文本研读活动。“自读”是在每节课之前由导读教授布置自读章节,进行经典文本的预习;“讲读”即在课堂上依据教授的讲课思路与讲授方法结合经典文本,对重要章节及其思想的提炼、精讲与升华,也包括对于学员疑难问题的解答;“再自读”是学员通过课堂学习以及课下讨论后对于经典的反思与理解,对文本的再次品读与学习过程,这期间逐步形成经典研读体会和读书活动的方案设计。

(一)《孟子》研读课程

(一)《孟子》研读课程

2017年3月9日敬德书院2017春季学期开学典礼暨“中华·敬德读书会”首讲在敬德书院笠僧堂举行。海淀区政协主席、敬德书院院长傅首清,国务院参事室中华诗词研究院执行院长杨志新,国务院参事室中华诗词研究院学术部负责人莫真宝,中华书局副总编辑、中华书局副总经理尹涛,海淀区教科院院长、敬德书院执行副院长吴颍惠,中华书局编审、中华书局经典教育推广中心主任祝安顺出席了本次开学典礼。在典礼上海淀区政协主席、敬德书院院长傅首清发表了题为:为学为人,“敬”字先行的讲话。勉励书院师生:一定要有一颗敬畏之心,对文化的敬畏之心,对学者思想的敬畏之心,以一个“敬”字,来踏踏实实地把四书五经这些经典读下来,一定能够达到浸润文化、修德养性的目的。领导的关怀,专家的支持为中华敬德读书会的健康发展提供了坚实的支持和保障。

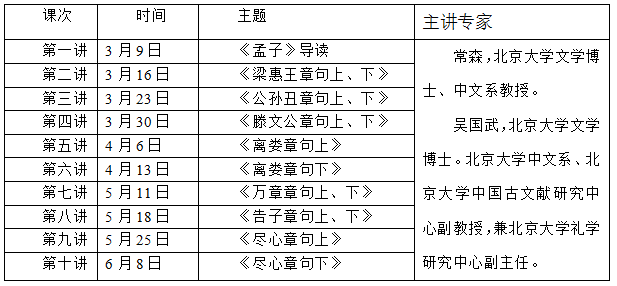

自2017年3月9日开班至6月8日止,《孟子》研读课程先后由北京大学吴国武、常森、程苏东三位学者担任主讲,招收中小学骨干教师45人,共开展10次经典研读活动,完成40课时的培训任务。

主讲专家:

吴国武,北京大学文学博士。现为北京大学中文系、北京大学中国古文献研究中心副教授,兼北京大学礼学研究中心副主任。研究方向为古文献学、经学和古代思想文化史,近来致力于先秦学术史、宋代经学及清代文献研究。

常 森,北京大学文学博士、中文系教授。中国古代散文学会副会长、秘书长,中国屈原学会理事。2004年3月至2005年2月,于韩国外国语大学讲学。2009年10月至2011年9月,于东京大学讲学。主要研究方向为楚辞学、诗经学、诸子学、简帛文献与先秦学术思想史、文学历史及文学史书写等。

程苏东,2007年7月获北京语言大学文学学士学位,2011年7月获北京大学文学博士学位(直博提前毕业),2011年7月至2013年6月在北京大学哲学系从事博士后研究。2013年7月留校,任北京大学中文系讲师,兼任国学研究院、国际汉学家研修基地秘书。主要研究方向为先秦两汉文学及汉唐经学史。

课程安排:

学习过程中,北京大学的主讲学者精心准备每一次课程,内容详实,解读深刻,受到了广大学员的热烈欢迎。全体学员克服工学困难,态度端正。多名学员先后担任经典导读,得到了专家和老师们的充分认可,体现了学员自主解读经典的能力与意识。《孟子》研读过程中许多学员积极参与专家录音文稿整理工作,以微信的方式加以宣传,共发布微信报道35篇,撰写学习体会40余篇,设计二级读书会活动方案43项,课程文集《经典的力量—2017孟子研读》收录专家文稿、研读体会及微信报道文章百余篇,文字量达25万余字,制作完成《孟子》研读音频微课150余节,总时长达1200分钟,为书院未来开展深入的学术研究提供了宝贵的资源。

(二)《学庸》研读课程

(二)《学庸》研读课程

9月14日,敬德书院2017秋季学期开学典礼暨“中华·敬德读书会第二讲”如期举行。清华大学教授、“中华·敬德读书会”主讲专家钱逊先生,海淀教育科学研究院院长、敬德书院执行副院长吴颖惠,中华书局编审、中华书局经典教育研究中心主任祝安顺等出席典礼。钱逊先生勉励学员深入学习经典,指出:我们的学习方式应从以听讲为主逐渐转变为以研读为主。把主要精力放在自己对经典的研读上,不止是朗读、朗诵,而是一节节、一字一句地研读实际内容,这样才能为我所用,才能对讲者的内容进行鉴别。先生虽已耄耋之年却依然毫无保留地将自己的治学经验分享,谆谆教诲,句句肺腑,殷切盼望大家能够在敬德书院学有所得、学有所成。吴颖惠院长强调:经典学习靠得是研读、体验、践行,也要靠与君子为伍的文化环境。她赠予学员“君子以文会友,以友辅仁”之名言。勉励学员不能仅仅靠听专家讲授,而要靠教师个人体验、体悟、顿悟,以文会友,以友辅仁,最终使自己成为明德大度之人!

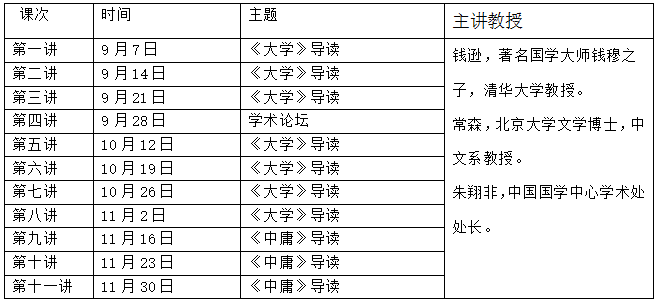

“学庸”研读课程自9月7日启动,前后历时近三个月,在清华大学钱逊先生、中国国学研究与交流中心学术处处长朱翔非教授、北京大学常森教授的带领下共开展研读活动11次,各位学者不辞辛劳来到书院讲学传道,充分表现了对读书会的鼎力支持与厚爱,专家学者们各具才情的讲解让《大学》《中庸》这两部经典换发出别样的风采,给予老师们极大的思想启发。

主讲专家:

钱 逊,1933年10月生。籍贯江苏无锡。著名国学大师钱穆之子。国际儒学联合会副会长。1952年—1953年先后毕业于清华大学历史系、中国人民大学马列主义研究班。1953-1981年先后在清华大学马列主义基础教研组、哲学教研组任教。1982年后转攻中国思想史。

常 森,(同上)

朱翔非:笔名孔阳,曾任北京四中校长助理,北师大客座教授,硕士研究生导师,现任中国国学研究与交流中心学术处处长。多年来,以传播传统文化为己任,研究范围涉及经学、理学、史学等领域,是国际儒学联合会传播普及委员会委员。2010年在央视百家讲坛主讲《中华孝道》,著有《新孝道》《孝里有道》。。

课程安排:

来自海淀区17所中小学的25名教师参加了课程学习,并顺利结业。本期“学庸”研读课程通过对经典的系统梳理、学者的专业阐发,将“学庸”深邃的思想从不同层面,深入透彻地呈现给各位学员随着课程逐步进入尾声,课程文集《经典的力量—2017“学庸”研读课程》也编制完成,收录专家文稿11篇,学员学习体会40篇,包括部分文献参考在内文字量达20余万字。

三、培训效果

三、培训效果

2017年的中华?敬德读书会,以其高质量的课程和“研”“读”并重的方式赢得了广大教师的深深喜爱。两次读书会培训人数达70人,共计84学时,21课次。编印文集《经典的力量》——2017《学庸》研读、2017《孟子》研读,共计约50 万字。四期读书会越办味道越浓,其成效具体表现在以下三个方面:

(一)铸就书院优良学风

(一)铸就书院优良学风

2017年的经典研读课程钱逊先生、常森教授、朱翔非教授、吴国武教授、程苏东老师先后担任主讲,从不同的角度对《孟子》《大学》《中庸》三部经典进行系统而全面的解读,风格不同、平等论学、各有侧重、特点鲜明,给学员留下了深刻的印象与思想的启迪。学者们在教学过程中展现出的学识、思想、风雅、眼界和气度感染和影响着每一名学员,他们与学员们可谓亦师亦友,和谐欢快,其乐融融。书院所追求的以文会友、以友辅仁的优良学风也在这个过程中得以展现,推动着书院向更好的方向、更高的水平发展。

(二)开启儒家经典之门

(二)开启儒家经典之门

在浩如烟海的中国传统文化典籍中,《论语》《孟子》《大学》与《中庸》这四部典籍是极为重要门户。其深刻的哲理、睿智的视角、凝练的阐述、高明的境界不仅仅是古代儒家思想的高度概括与要妙心法,更成为几千年来中国人修身处世的思维方式与行为准则。

两期读书会课程学员在导师的引导下,通过经典研读逐步开启儒家经典的大门,感悟中华思想的博大精深与广阔视野,使自己的精神世界不断向上提升。《中庸》有言:“夫妇之愚,可以与知焉”“夫妇之不肖,可以能行焉”,个人做工夫,开始并不难,只要持续、坚持,“择善固执”,最后会达到“虽圣人亦有所不知”“虽圣人亦有所不能”的程度。这就是人不断上升、不断超越的美妙状态。

(三)提升传统文化素养

(三)提升传统文化素养

持续的自读、导读和研读使读书会学员对所学经典的认知、理解和感悟不断得以提升,这种提升慢慢改变着学员们的思想意识与行为方式,“修身为本”“择善固执”的思想观念深深的扎根于他们的心中,中华经典的光芒照射每一个学员的身心,让他们的世界发生变化、生命重新被开启。

史文新老师在总结中这样说:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”读之使人如沐春风,畅淋喜雨。三大纲领像北斗星,熠熠生辉,照耀着人世,人性以及人心;....《大学》《中庸》这两部书,不仅仅教会我们处事的办法,更应该成为我们毕生坚持的信念。

敖春艳老师更是发出了这样的感慨:通过研读《大学》对“知止”有了更为深刻的感觉,欣喜从心底油然而生,幸福的滋味无以言表。慢慢理解了朱翔非老师所说的“要把儒家的功夫传给每一个人,中国人就不是现在的样子了,中国人的腰杆就直了,中国人就站起来了。”这句话的真正含义,这是一个非常美妙的时刻!

魏秀平老师说:听读经典,让心安静下来,专注又纯粹,这是神仙一样的只生欢喜不生愁的清欢,也是补充元气的盛宴。感触良多:首先,要对自己的生命有期许。其次,在事上磨练。再者,壹是皆以修身为本。第四。做工夫。作工夫,要纯正无私;工夫用上之后,永远不停。总之,要知行合一,让自己安住在简单平凡的日常里,天天向上。呵护心底那团向善的“小火苗”。

通过老师的感受和思想的提升,我们欣喜的感受到读书会正在老师们心中生根、发芽和成长。读书会正在发挥自身的引领和带动作用,将“爱读书”“读好书”“会读书”的风气向学校传递、向教师传递、向学生传递、向身边的人传递,引导更多的人通过读书、做真“功夫”,以进德修业,至诚明德。《中庸》有言:“诚者,自成也;而道,自道也。诚者,物之终始,不诚无物。是故君子诚之为贵。”这些韧性坚持的老师们,怀着对经典的诚敬与渴望、对导师的仰慕与尊重,与书院结下了深厚的情谊与长久的纪念,最终成物成己,育学育人!可以说,学员教师们通过读书会学到的不仅仅是知识,更掌握到治经治学的方法,感触到学者的学术思想及灵魂,真正把握住传统文化经典传承之命脉。如此,必然会在今后的进学乃至教学过程中致良知、明明德、懂教化、扬品格。

供稿:敬德书院