名师工作室丨陈魏俊:如何培养学生的“关联结构”思维能力——以《乡土中国》整本书阅读为例

作者:陈魏俊(北京市八一学校王建稳语文工作室成员 ) 鉴于高一大部分学生尚未达到SOLO“关联结构”思维水平,文章以学术著作《乡土中国》的整本书阅读为例,通过设计建立篇章内部概念关联、建立此书与彼书关联、建立文本与社会现象关联这三种不同层次的学生阅读活动,来构建学生的“关联结构”思维能力。 我们曾对高中新生进行过SOLO思维层级测试。测试结果是高一新生普遍处于“多点结构”思维水平,而“关联结构”思维水平缺乏。从理论上,15岁的孩子应该处于皮亚杰描述的“概括型具体思运阶段”,应该达到SOLO理论描述的“关联结构思维”水平。我们需要在高一阶段帮助学生们建立“关联结构”思维能力,以便实现他们在高二(16岁)的时候发展更高级别的思维水平。 “多点结构”是指学生思维操作时根据几个有限的、孤立的事件进行“概括”,没有看到各个事件之间的关联。学生回答开放性问题的时候呈现出“问题线索+孤立相关素材”。关联结构是看到了这些事件之间的关联进行概括,达到了归纳的思维操作,从“个别”走向了“一般”。学生回答的问题达到了“问题线索+相关素材+相互关系”。 在语文学习中,关联结构有助于帮助学生以整体性、联系性思维解读作品,提升文本阅读的准确性和深度性,提升学生思维的深刻性、敏捷性、灵活性。高一学生需要进行学术著作《乡土中国》的整本书阅读。学术类作品通常具有论述严密、思维清晰、富有逻辑等特点,对学生的思维品质要求较高。学术性著作的阅读最需要的是梳理清楚各种学术概念、学术观点之间的逻辑关系,建立起抽象的学术概念与社会生活的联系,需要“关联性思维”操作。对于缺乏“关联结构”思维的高一学生来说,阅读《乡土中国》确实是很困难的。然而,我们换个角度思考,《乡土中国》正是培养学生“关联结构”思维水平不可多得的资源。我们以《乡土中国》的整本书阅读为例来说明如何通过阅读教学的活动设计来培养学生的“关联结构”思维能力。 1 理清层次结构,梳理章节的内部关系 “关联结构”思维需要这样的思维操作,是要看到事件之间的关联后进行归纳,从“个别”走向“一般”。为了帮助训练这样的思维,我们在《乡土中国》的阅读中,首先是通过梳理章节的内部关系,培养学生的“关联结构”思维能力。这个活动难度不大,就在一个章节内部就可以操作。 我们设计了这样的阅读任务:阅读《乡土本色》之后,请梳理本章重要概念之间的关系,并用图形表示。要完成这个阅读任务,首先需要我们阅读完本章之后对关键概念进行总结梳理,然后寻找他们的关系,最后使用一种比较理想的图形来表示。有学生是这样表示本章各个关键概念的关系。 由此可知,这个学生将第一章的概念提取出了“土里谋生”“不流动”“熟人社会”“孤立隔膜”这四个重要概念,并认为四个概念处于核心的是“土里谋生”。“土里谋生”决定“不流动”“熟人社会”和“孤立隔膜”这样的特征,使用了这样一个套圈结构图表示,在外圈表示对应关键概念的描述。可见,我们以上的活动任务有效地把学生的注意力引导向了思考概念之间的关联,这有利于培养他们的关联思维习惯。 2 探究原因及影响,梳理章节之间的逻辑 围绕“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”,《乡土中国》十四章分别从不同角度对乡土社会进行了剖析。每章围绕一个主要概念或问题展开,很多章节都存在逻辑关系。在分析概括每一章论述的观点、概念的基础上,梳理不同章节的内在关系,有助于从整体上把握乡土社会的特点。分章节阅读时,教师可引导学生发掘前后章节的内在联系,建立局部章节间的关联;整本书阅读完毕时,则可以鼓励学生根据论述内容对全书分门别类,根据篇章之间的关系,组成不同的论述单元,然后再梳理单元间的逻辑关系。《乡土中国》中很多概念的产生具有一定社会背景,这些概念又影响社会生活。借助探究概念的产生原因及影响,有助于梳理概念间的关系,了解章节间的内在联系。 例如,学习《家族》一章时,教师引导学生探寻本章与已学过章节的联系。通过对家族产生原因及影响的分析,学生发现《家族》与《乡土本色》存在密切关系——乡土社会的不流动性带来稳定性,稳定性影响了男女有别的形成。此外,费孝通认为,“社会秩序范围着个性,为了秩序的维持,一切足以引起破坏秩序的要素都被遏制着”,男女有别正是遏制破坏秩序的要素的体现,有利于维护社会的稳定。《家族》与《差序格局》也有内在联系:家族沿亲属差序单系(父系)扩大,边界可伸缩,体现了差距格局的特征;差序格局是乡土社会的基本社会结构格局,家庭是社会结构的有机组成部分,其小家族特征的形成深受差序格局的影响。《家族》与《男女有别》也有着千丝万缕的联系,家族的事业性社群性质要求讲究效率,一切事业都不能脱离效率的考虑,求效率需讲纪律,而纪律排斥私情的宽容,因此出现男女有别的现象。《男女有别》中提到,男女有别带来同性组合,使得乡土社会中“家庭”的团结受到同性组合的影响,于是家庭代替了家族。因此,男女有别强化了家族观。通过探究章节间的关系,学生对《乡土中国》不再是孤立地学习,有助于打破“多点结构”的孤立性思维,发掘事物间的关联性,形成阅读作品的整体观,从而渐渐形成关联性思维结构。 3 不同文本互文,建立作品间的内在关联 法国符号学家朱莉娅·克里斯蒂娃认为 ,“‘文学语词’不再被视为一个‘点’(即固定含义),而是一个多重文本‘平面交叉’,是多重写作的对话。书写者包括作者、读者(或角色)以及当下或过去的文化背景。”互文理论把文本看作是一个自身包含多种声音的意指过程,很多文本都是互文关系。对学生而言,《乡土中国》枯燥乏味,阅读障碍多,容易产生畏难情绪。书中的很多观点源自于生活现象,这些观点在文学、影视作品中都有呈现。在教学中,引导学生运用《乡土中国》的观点分析其他作品,既有助于学生对其他作品的理解,意识到《乡土中国》的价值,提升阅读兴趣,同时建立《乡土中国》与其他作品的内在关联,有助于培养关联性思维结构。 《男女有别》中提及男女有别的三种内涵,分别是男女在生理上的先天差别、在生活上的人为隔离、在心理情感上的疏离等。梳理概念的内涵后,教师引导学生思考“哪些文学、影视作品中体现了‘男女有别’这一观念?”学生联系学过的《百合花》,找出多处体现“男女有别”的情节,如小通讯员与“我”故意保持几丈远距离,与新媳妇交流不畅,新媳妇不敢为伤员擦拭血迹等。还有的学生联系《红楼梦》中大观园由专人把守,除宝玉外的男子没有特殊事由一律不能入内;黛玉进贾府时,众小厮退出,众婆子上来打起轿帘,扶黛玉下轿等情节都体现了男女在生活上的隔离。“金玉良缘”战胜“木石前盟”则体现了男女情感上的疏离有利于家族事业的稳定。通过在不同文本间建立内在关联,学生建立了文学现象与相关理论的关联,避免孤立地、片面地、表面化地看问题,实现从“多点结构”到“关联性结构”的升级。 4 理论联系实际,建立作品与生活的联系 学术作品中的很多观点是对生活现象的高度提炼和抽象概括,抽象的理论融入现实生活才能被激活。《乡土中国》概念繁多,很多概念都产生于乡土社会背景之下,很多学生认为生活在现代社会中的自己距离乡土社会遥远,缺乏阅读的兴趣和动力。在阅读《乡土中国》的过程中,教师可以引导将学术概念与现实生活勾连,激活抽象的概念观点,以生动鲜活、具体可感的现象引发学生的共鸣和思考,帮助学生建立乡土社会与现实生活的联系。 学习《家族》时,学生了解了中国式家庭的特征及影响后,教师设计了一个任务情境:每到春节,小赵老师都因回老家过年一事心情郁闷,颇多烦恼。请运用《家族》中的相关概念,分析造成小赵老师烦恼的原因:(1)春节过年去谁家——婆家?娘家?(2)过年回家不知如何称呼亲戚?(3)过年期间亲戚常聚会(4)被催生。这一生活情境激发了学生的分析热情,他们借助家族中的相关理论进行分析,找到了困惑小赵老师的现象背后的社会学原因,如过年回家不知如何称呼亲戚的尴尬和中国式家庭没有严格界限,沿亲属差序向外扩大,在父系方面可以扩大得很远等特点有关,家族的这些特征导致亲戚众多,而且关系复杂,造成不知如何称呼亲戚。在此基础上,学生结合生活经验或阅读经验,分析家族观对人们生活、社会发展的影响。如福建土楼同宗聚居、多代同堂对家族和睦团结具有促进作用,“光耀门楣”“光宗耀祖”现象的激励作用和压力影响。《平凡的世界》中孙少安辍学扶助家人所体现的对个体发展的阻碍和对家庭发展的促进……通过对社会现象的分析,学生建立了理论与社会生活的关系,从现象中发掘出乡土文化的基因,从而推动关联结构的建立。 学术作品虽然可以分析解释现实生活现象,但理论与现实常常有一定距离,尤其是聚焦于乡土背景的《乡土中国》。随着时代的发展,费孝通笔下的乡土社会在当代已经发生了巨大变化,如社会形态上从传统农业社会向现代社会迈进,家庭结构上从传统的“小家族”、事业性社群转向团体性社群,情感定向上从亚普罗式转变为浮士德式,社会性质上从血缘结合转变到地缘结合等。理论联系实际时,既要寻找乡土社会文化的影子,也要看到社会的发展变迁,在分析变与不变中梳理乡土文化观念与现实生活的关系。这种分析对学生思维品质要求更高,既需要看到事物之间的关联性,也要看到区别点。例如,学习《男女有别》时,学生讨论了“男女有别在现代社发生了哪些变化?你如何评价这些变化?”这一问题。在讨论碰撞中,学生意识到当今人们更加重视情感,大胆追求爱情,很多人把爱情作为婚姻的前提条件,男女心理上隔膜、情感上淡漠等现象得到一定改善,这种变化有利于夫妻感情的融洽。同时,他们也意识到感情具有创造和破坏性的双重作用,感情的激动可能会破坏家庭的稳定性。通过研讨,学生明白了应客观辩证地分析评价观点的时代价值和当下影响。学生在评价分析问题时,不再局限于某一角度或立场,而是考虑问题与时代背景、历史与现代、问题与时代的关系,建立了思维的关联性结构。 我们在《乡土中国》整本书阅读,设计了三个层次的学生活动。首先是文本章节内部细节阅读和章节间关联阅读活动;其次设计了此文本与彼文本关联的阅读活动;最后设计了走出文本关联社会问题的学生活动。通过这三个不同层次的具有“关联结构”思维活动,让学生建立起“关联结构”思维能力,突破学生“孤立思维”的困局。 参考文献: [1] 比格斯及科利斯《SOLO分类理论学习质量评价》,人民教育出版社,2010年。 [2]费孝通《乡土中国》,北京出版社,2005年。 [3]马臻.如何应对学术类书籍整本书阅读的三重挑战?——《乡土中国》整本书阅读教学新探[J].新课程评论,2020(02):32-37. 工作室简介 主持人王建稳,北京市八一学校高中语文组教研组长,北京市语文特级教师、正高级教师,海淀区名师工作站语文学科组长、导师,海淀区进修学校兼职教研员,著有《王建稳讲语文》。 王建稳工作室成立于2020年7月,是海淀区语文学科基地、八一教育集团语文教学教研共同体。工作室以“专业引领、同伴互助、交流研讨、共同发展”为宗旨,以提升学生的语文核心素养为目标,以课题研究为切入点,在课堂教学研究和队伍建设方面形成了鲜明的特色。

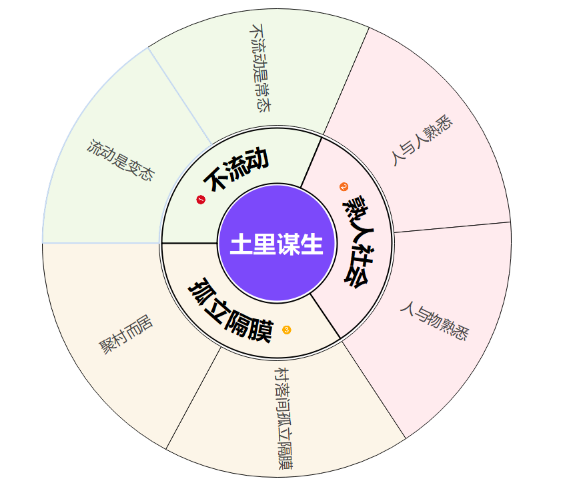

供稿:敬德书院