名师工作室丨王建稳:品读飘零之作 感悟诗圣情怀—— 杜甫单元教学设计

北京市八一学校王建稳语文工作室主持人 王建稳

前 言:

古代诗歌教学的单元重构,立足于人教版选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》诗歌部分的教学实践,勾连人教版必修教材中的诗歌作品,以课程目标为指导,以现有篇目为基本内容,以诗歌所蕴含的文化主题为组织中心,打破原有的单元,重构出由大家类作品组成的“诗词人格”和由题材类别组成的“诗词风景”两大文化主题单元,意在更好地挖掘古诗作品的文化价值,为学生建立起相对完整的诗歌知识和鉴赏方法体系,从而提高学生的古诗鉴赏能力,更好地理解和传承优秀的中华文化精神。

朱自清先生说过:“经典训练的价值不在使用,而在文化。”杜甫作为中国文学史上伟大的现实主义诗人,其诗、其人的意义早已超越了文学领域,超越了诗歌本身,已经成为中国几千年来最耀眼最灿烂的一种文化。对杜甫诗作的欣赏、诗圣情怀的体认,乃至杜甫文化的传承无疑是高中生所必备的语文素养。

一

总体构想

本单元的教学设计须兼顾三个不容忽视的因素:《中国古代诗歌散文欣赏》教材对能力目标、教学内容、教学进度的要求。诗歌部分的能力要求,即“以意逆志,知人论世”,“置身诗境,缘景明情”和“因声求气,吟咏诗韵”三种诗歌鉴赏方法;诗歌部分的现有篇目是:《蜀相》《旅夜书怀》《阁夜》《登岳阳楼》;教学时数要符合总体教学进度,不可无谓地延长。另外,还要特别指出的是,作为高考准备阶段的高二诗歌教学,不可能是单纯的审美鉴赏和陶冶,必须有必要的“练习”,方可与高考对接。

为此,在确立单元教学目标、教学内容和实施策略时,必须兼顾以上多重因素:即以“因声求气,吟咏诗韵”“置身诗境,缘景明情”“以意逆志,知人论世”为鉴赏方法,遵从王荣生先生注意“选文的教学价值”与“学生的学习经验”相结合的理念,对接高考需求,最大程度地利用现有的必修教材和选修教材所提供的篇目,在此基础上做适当补充拓展;以“讲”“练”结合的方式实施,力争在5-7课时完成单元教学,使学生在选修阶段对杜甫其诗、其人有全面的了解和把握,进而感受杜甫的人格魅力和诗圣情怀,以达到诗歌鉴赏能力和人格滋养上的全面丰收。

二

内容组成

(一)初中教材:《茅屋为秋风所破歌》

(二)高中必修:《登高》《秋兴》《咏怀古迹》

(二)高中选修:《蜀相》《旅夜书怀》《阁夜》《登岳阳楼》

(三)补充篇目:《兵车行》

(四)推荐阅读:

诗歌:西川《杜甫》、王家新《杜甫》、黄灿然《杜甫》、余光中《草堂祭杜甫》

散文:李元洛《汨罗江之祭》、《唐之韵·千秋诗圣》、《草堂·诗魂》、莫砺锋《杜甫的文化意义》

中外人物传记选读:《杜甫传》

三

教学目标

以“因声求气,吟咏诗韵”“置身诗境,缘景明情”“以意逆志,知人论世”的三步鉴赏法解读作品,感受杜诗的艺术魅力,感悟诗人忧国忧民形象和诗圣情怀(或杜甫文化)。

四

教学计划

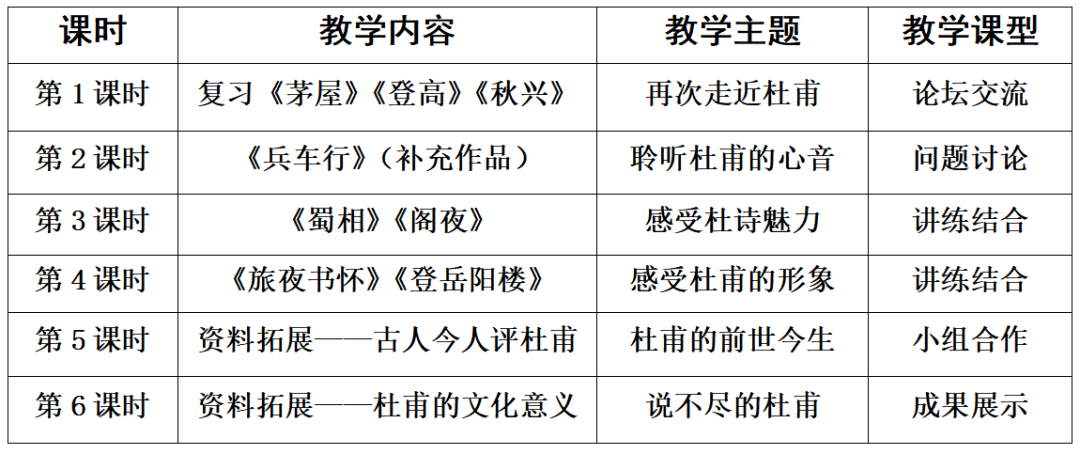

教学分两个时段,共6课时,具体计划如下表:

五

教学实施

第一时段:知人品诗,4课时。

第1课时

1.内容:杜甫生平及推荐作品。

2.目标:唤醒记忆,激活兴趣,再次走近诗人。

3.内容展开:

(1)我眼中的杜甫。复习诵读《茅屋为秋风所破歌》《秋兴》《登高》《咏怀古迹》四首诗,请同学回想并畅谈自己读杜诗的体会和感受。

(2)诗人眼中的杜甫。推荐西川《杜甫》、王家新《杜甫》、黄灿然《杜甫》、余光中《草堂祭杜甫》4首新诗。

(3)再次走近杜甫(投影展示:杜甫的生平资料)。

(4)推荐课外阅读篇目(见“单元内容组成”)。

第2课时

1.内容:学习《兵车行》,参考阅读《杜甫传·长安十年》。

2.目标:反复诵读,因声求气,理解杜甫忧国忧民的精神内涵,感受诗圣情怀。

第3课时

1.内容:学习《蜀相》《阁夜》两首诗。前首为讲读,后首为练习。

2.目标:勾连必修阶段学过的品味语言、联系背景等鉴赏方法,学习以知人论世、因声求气的方法,品读《蜀相》《阁夜》两首诗的内容情感及情景交融的表现手法。前者侧重情感体味,后者侧重情景交融的手法分析。

第4课时

1.内容:学习《旅夜书怀》《登岳阳楼》两首诗。前首为讲读,后首为练习。

2.目标:勾连必修阶段学习的品味语言、分析意象、联想和想象等方法,学习用缘景明情、知人论世的方法,赏读《旅夜书怀》《登岳阳楼》两首诗,体会诗人孤独悲愁的忧国忧民的情感及沉郁顿挫的风格,侧重老病孤苦、忧国忧民的形象分析。

第二时段:专题研讨,2课时。

第5课时

1.内容:课内外连读探究杜甫的“前世今生”。

2.目标:介绍前人的评价,今人的感受。自由结组,确定杜甫探究专题。

3.内容展开:本课时主要包括介绍和选题两部分内容。

(1)杜甫的“前世和今生”

①杜甫的影响

公元1962年,是中国古代著名诗人杜甫诞辰一千二百五十周年。就在这一年,世界和平理事会号召全世界人民纪念四位世界文化名人,杜甫名列其中。

杜甫的坟墓:杜甫一生因为飘零各地,走过许多地方,现在在中国各地留下了很多杜甫的遗址,有八个地方有杜甫的坟墓。其中有四个地方就是湖南的耒阳和平江,还有河南的巩县和偃师,这四个地方的杜甫墓都被当地人认为是真的,争得很厉害。大家都说这里才是真正的杜甫的坟墓。这说明什么呢?说明人民都非常希望这位伟大诗人安息在自己的家乡,这是他们的骄傲。

②评价与感受

前人评价:

宋黄山谷题杜甫画像诗:“醉里眉攒万国愁”“状尽子美平生”。

宋王安石:“推公之心古亦少,愿起公死从之游。”

近代闻一多先生:杜甫是我们四千年文化中,最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。

我读诗圣情怀:

杜甫充满同情、充满忧国之情的伟大心灵,始终和人民的苦难连在一起,后人称他“诗圣”,并不是单指他诗写得好,而是指他的诗秉承了孔孟的圣人之道。“穷年忧黎元,叹息肠内热”。无论在怎样险恶的形势下,他都没有放弃对民生疾苦的深厚同情以及对国家与民族命运的深沉忧念。这种忧国忧民的儒家情怀,闪耀着鲜明具体的“诗圣”人格。历史的不幸造就了杜甫的不幸,而杜甫的不幸却辉煌了那段历史,让我们明白时代除了血泪之外,还有崇高和仰望。

(2)探究专题参考

①杜甫诗中镜头感

②千秋诗圣千秋赞

③从漂泊诗中看杜甫的形象

④感悟诗圣情怀

探究可自由结对,分为4个小组,选定一个探究专题,写出不少于1000字的文章,课下完成。

第6课时

4个小组各派代表全班展示交流。

六

教案示例

第4课时:感受杜甫形象

【教学目标】

(一)勾连必修阶段品味语言、分析意象、联想和想象等方法,学习从因声求气、缘景明情、知人论世多角度赏读作品。

(二)感悟诗人老病孤苦的形象,体会孤独悲愁、忧国忧民的情感及沉郁顿挫的风格。

【教学环节】

此教学流程共包括三个大的环节:赏读作品、高考对接、拓展阅读。

(一)赏读作品

旅夜书怀

杜甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

1.导入

杜甫在《登高》中曾悲叹“万里悲秋常作客”,“旅”正揭示了他的这种生活状况。这一年,杜甫已满53岁,他一直患有肺病和风痹,不时发作。再加上这时严武之死,他决心离开四川,转作潇湘之游,其实也是不得已而为之。因此,一路上心情十分沉重,不知一生漂泊何时才是个尽头。

2.诵读鉴赏

(1)诵读全诗,把握情感基调(因声求气)。

(2)理解并鉴赏诗的前两联(缘景明情):

细草微风岸,危樯独夜舟。星垂平野阔,月涌大江流。

先提供方法:景――境――情;再具体分析。

第一步:这两句诗中的景物(意象)有哪些?明确:共有两组,细草、微风、岸、危樯、舟;星、平野、月、江流。

第二步:这两组意象分别构成了怎样的画面(意境),具有怎样的特点?明确:第一组,微风轻拂,孤弱的细草在风里飘摇不定,河边孤零零地泊着一只小船,高耸突兀的桅杆独指冷寂的夜空,一片凄冷。第二组,星空低垂,愈显原野辽阔无边,江水奔流,波涛翻滚映于水中的明月,随着波涛的起伏而忽隐忽现,这雄浑阔大令人想起曹操的名句“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”。

第三步:分析这两联写景句运用了什么手法?寄寓了诗人的何种感情?明确:这两联诗句寓情于景。平野辽阔、大江浩荡、星月灿烂,在这样阔大背景的映衬下,一叶小舟显得是何其孤单,何等渺小。这叶小舟不正是诗人孤苦伶仃、颠簸无告形象的象征吗?诗人漂泊、凄凉的心情可想而知了。

(3)鉴赏后两联(知人论世):

名岂文章著,官应老病休。飘飘何所似,天地一沙鸥。

这四句对应了题目中的“书怀”二字。

①颈联:指出了两个事实,是什么?它们出现的原因又分别为何?明确两件事:“名著”“官休”。这两个词可谓是诗人后半生生活的概括。那么在诗中“名著”和“官休”的原因是什么呢?诗人从反面来回答,名声不是因为文章著称的,官是因为年老多病而休的。而实际上并非如此。诗人因诗名满天下,尽管后半生是颠沛流离,但所到之处却还是受到人们的尊重和关照。这总算给了诗人一些宽慰。可是对于诗人来说,他的本意是要“致君尧舜上,再使风俗淳。”不能做官以实现他的志愿,是他最大的遗憾。尽管杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为他的老和病,而是由于被排挤。这里表现出诗人心中的不平,同时暗示出政治上的失意是他飘泊、孤寂的根本原因。

②尾联:诗人运用什么手法来写自己的漂泊(分析手法和形象)?明确:比喻,反衬。诗人将自己比作一只在茫茫的天地不知飞向何处的沙鸥,荒寂、孤独,天地虽大,却无栖身之所。实际上,杜甫确实到了无路可走的境地了。文章也写,诗歌也写,但在这一片茫茫的江上,向上是灿烂的群星,向下是上一江的皓月,而他自己呢,只能将命运托付给这条小船,不知道到哪里去,也没有可去的地方。天地越大,越反衬出杜甫的孤独和凄凉。

(4)总结杜甫晚年形象

这首诗前两联写孤舟夜泊河岸之景,后两联抒发自伤漂泊之情。杜甫晚年可以说是年老、多病、孤独、漂泊。杜甫的这种自感身世孤苦漂零的沉郁之作你还能举出其他的例子吗?明确:在其后两年,作者流寓夔州时所作的《登高》(集体背诵)。

在他去世前两年所作《登岳阳楼》中也有这样的诗句“亲朋无一字,老病有孤舟”。

(二)高考对接

阅读杜甫《登岳阳楼》一诗,回答问题。

登岳阳楼

杜 甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

1.本诗表达了作者怎样的思想感情?结合诗句试作简要分析。

2.“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”两句历来被认为是咏岳阳楼的绝唱,试与孟浩然就以歌咏洞庭的名句“气吞云梦泽,波撼岳阳城”作比较赏析。

附:

望洞庭湖赠张丞相

孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

(三)拓展阅读

阅读《草堂·诗魂》一文,你如何理解草堂的文化意义?请交流自己的阅读感受。

草堂·诗魂

细雨蒙蒙,落叶飘飘。

当我来时,又是茅屋为秋风所破的季节。老天像有意在营造一份思古幽情,像有意让人来品味一种人生意蕴——文章憎命达!

茅屋而草堂,草堂而杜甫草堂,这绝代诗圣生命的一大栖息处,这和着一个风雨飘摇的时代、一个伟大灵魂沉吟的处所——杜甫草堂,早已咸了成都的杜甫草堂公园。草堂公园由大廨、诗史堂、工部祠和柴门等景观组成,给成都人一个清幽的休息场所,也给远方慕名而来的游客以精神的慰藉。设施是对过往的纪念,也是对现在的经营。只是草堂,作为一个诗人艺术生命的凝结处,作为中国文学史的一个纠结点,作为一段历史的现象台,太有特点了,情绪也太浓重了。“千秋万岁名,寂寞身后事”,读清人顾复初的“异代不同时,问如此江山,龙盘虎卧几诗客;先生亦流寓,有长留天地,月白风清一草堂”那副对联,更让人嘘唏不已。草堂的文化意义与杜甫在世时命运的反差也太大了。然而,又让人坚信只要确实灿烂过,也就注定会占有辉煌。

草堂足供观赏,甬道曲折,尽可徜徉,更何况又是细雨迷蒙,黄叶铺地!草堂,草堂,此时此际的草堂在诉说什么呢?从开元到天宝,《壮游》《三吏》《三别》《秋兴八首》,直到《茅屋为秋风所破歌》……一代诗史再现了一个时代,仅这些就足以彪炳青史了。这是杜甫的不朽,这是杜甫的辉煌,这也是杜甫的价值所在。舍此,我们又何以了然在一个大起大落的时代里,有一个愈老大愈清瘦愈苦寒的杜工部!这些是不必说的。但仅仅如此,就远不能了然杜甫诗歌抑郁沉雄的内在生命力,也远不能了然士人的用世之志与命运悲剧。这正是文章憎命达的命意所在,是其深层的人生意蕴所在,也是中国历史上人才的成就与命运的二律悖反。

中华传统,士人总有一份天下之志、用世之心,更何况出身于奉儒守官世家的杜甫!杜甫曾抒写人生抱负:“甫昔少年日,早充观国宾”,“自谓颇挺出,立登要路津。致君尧舜上,再使风俗淳。”他希望一出山就占据要津,而且充满理想色彩——要让君王赶上传说中的尧舜,要使全国民风淳朴敦厚。志莫大焉!然而,命运总是跟人开玩笑,历史也总在捉弄志士仁人。由开元而天宝,张九龄罢相,李林甫上台,唐王朝也已今非昔比,贤能之人想说什么做什么都已不可能了。这是国家的不幸,时代的不幸,也注定了杜甫一生宏图大志的落空。肃宗即位后,杜甫表面上拥有一官半职,比如左拾遗、华州司功参军、工部员外郎,而实际上却难有作为,薪俸也不足以养家。离开中原后,其行迹大略是同谷—锦城一夔州一潭州,同时他的生命也如一片黄叶飘到了尽头。

可是,他的诗作却从此更加如长河激浪,深潭照物,映现出一代河山的风云、生灵的状貌。它们如钟,如鼓,回响在中华历史的长空。杜甫的命运就这样确定了,杜甫的历史角色及其创作成就也就这样确定了。这时我们再吟味《茅屋为秋风所破歌》的诗句,就会发现,个人的遭际,在诗圣眼中已不算什么了,此时他所想的只是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,苦寒到此已极矣,而忧患、仁慈至此亦已极矣!杜甫之胸怀,杜甫之心地足以光照日月!“致君尧舜上,再使风俗淳”,或者说经邦济世,要的不就是这种德与才么?但是,风雨飘摇中的唐王朝抛弃了杜甫,而历史却于风雨飘摇中造就了另一个杜甫。这究竟是杜甫的不幸,还是杜甫的幸运呢?历史总是把一份生命的朴素,让人咀嚼得百味丛生。

流连一番,天色已晚,该走了。细雨依然。

(选自2004年江苏高考题选文)

(四)课后作业

1.背诵《旅夜书怀》《登岳阳楼》两首诗。

2.以“杜甫,我想对你说”为题,写一篇500字的小作文。

七

教学反思

(一)教学目标的文化定位有益于课程目标的实现。杜甫专题的诗歌鉴赏不仅仅是对诗歌语言层面的解读,在学生提升鉴赏能力的同时,引导学生对杜诗内涵的文化层面去领会、去感悟。让学生不仅仅是学到知识和赏读技巧,而是从对诗圣情怀、杜甫文化的体悟和感受中得到心灵和人格的滋养,获得一种向上的生命的力量。从而自觉地去传承杜甫身上所蕴含的中华民族最高贵的精神、最璀璨的文化。

(二)在鉴赏步骤和方法上建立联系有助于学生诗歌鉴赏能力体系的建构,也有利于实现必修、选修与高考复习顺利对接。作为高二阶段的古诗选修课教学,其教学定位应该是:必修阶段诗歌教学的延续拓展,审美鉴赏能力的综合提升,备考前的诗歌教学的有效准备。教材内容的选取上倾向于专题教学;教学方法的选用上倾向于小组合作式探究;与高考能力要求的对接上注重讲练结合。全面关注教材内容、选修学段、学情的特点,使学生形成关于杜甫其人、其诗的相对完整的认知体系和诗歌鉴赏方法体系。

工作室简介

主持人王建稳,北京市八一学校高中语文组教研组长,北京市语文特级教师、正高级教师,海淀区名师工作站语文学科组长、导师,海淀区进修学校兼职教研员,著有《王建稳讲语文》。

王建稳工作室成立于2020年7月,是海淀区语文学科基地、八一教育集团语文教学教研共同体。工作室以“专业引领、同伴互助、交流研讨、共同发展”为宗旨,以提升学生的语文核心素养为目标,以课题研究为切入点,在课堂教学研究和队伍建设方面形成了鲜明的特色。

(本文来源于王建稳《品读飘零之作 感悟诗圣情怀—— 杜甫单元教学设计》一文,部分内容有删减)

供稿:敬德书院