引领清风入画屏《双喜图》名画鉴赏

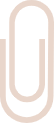

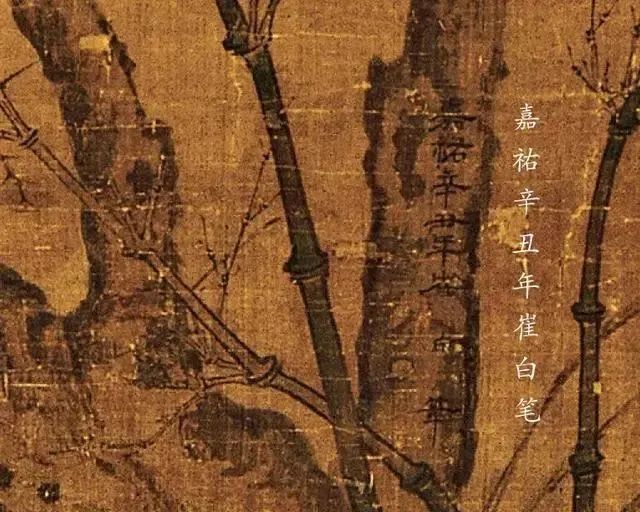

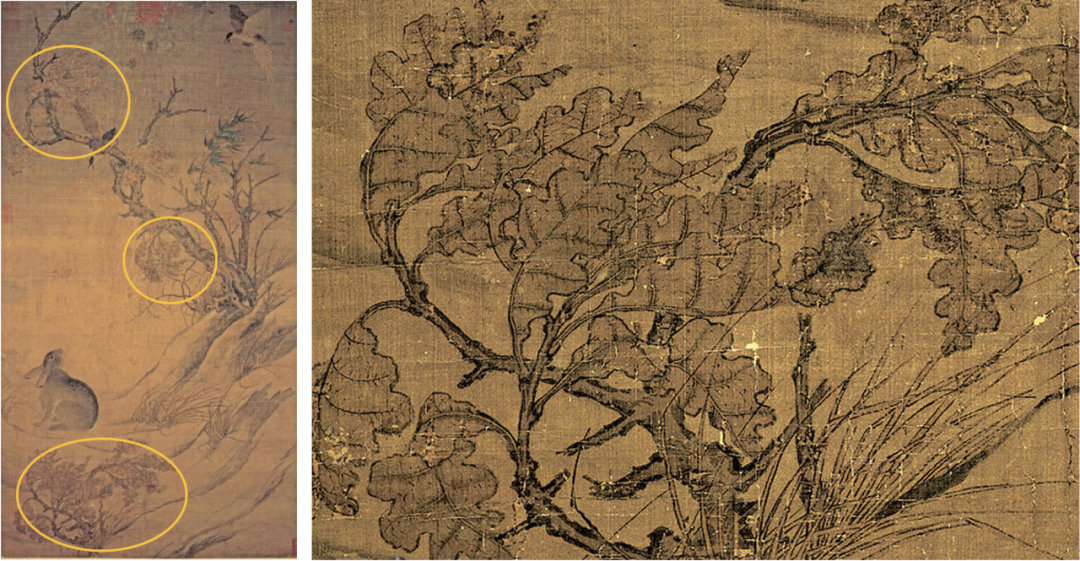

寒风起 草木枯 喜鹊聒噪野兔惊 四时佳兴与人同赏《双喜图》 1.《双喜图》有着怎样的创作背景? 2.画中形象如何体现了疾风劲草、枯木秋生的生命之美? 3.《双喜图》的审美价值和文化内涵。 作品名称:《双喜图》 绢本淡设色 现藏于台北故宫博物院 作者:崔白 时代:北宋 尺寸:长193.7厘米,宽103.4厘米 画面内容描述:作品描绘的是秋风萧瑟之时,一只野兔和两只灰喜鹊,在寒风中的古树、枯草、荒坡中。右上角的两只灰喜鹊,一只立于枯木荆树之上,俯身啼鸣并展开一翅,另一只则从画面的右上方飞入,张开双翅,与风势对抗,羽毛略显凌乱。位于画面左下角有一只褐兔正回头,或许是被空中惊扰未定的两只灰喜鹊的叫声所吸引,驻足回首观望。 作者简介: 崔白 崔白,字子西,濠梁(今安徽凤阳)人,北宋画家,擅长花竹、翎毛,也擅长佛道壁画,手法细致、形象真实、生动传神、富于逸情野趣。崔白性情闲散豁达,在民间绘画写生,笔墨造型功力深厚,形成一种融自然写生与真情实感于一体的淡雅疏秀风格。据说他“所画无不精绝,落笔运思即成”,高超的画艺获得皇帝的赏识,打破了百余年来墨守成规的“黄家富贵”画风,开创了新的审美表现方向,是北宋画坛的革新主将,至今受后人尊崇。 1.《双喜图》有着怎样的创作背景? 1020—1063年间,是北宋社会最稳定的时期,宋仁宗执政,北宋在这一时期没有战争,百姓生活较为稳定,人们对美好生活与事物的追求反映在艺术创作中,使得花鸟画得到长足发展,题材广泛、技法精湛,成就突出。崔白正是这个时期的代表性画家。 《双喜图》本无题款,也无画名,因为画上有两只喜鹊,最早被叫作《宋人双喜图》,曾一直被认为是宋人佚名的作品。直到20世纪才有研究者于画面右侧树干上发现“嘉祐辛丑年崔白笔”的墨笔题款,由此认定为崔白的作品。“嘉祐辛丑年”为宋仁宗嘉佑六年(公元1061年),由此可推断出这正是崔白晚年绘画风格非常成熟时期的作品。 2.《双喜图》中的形象如何体现了疾风劲草、枯树秋生的生命之美? 喜鹊是中国传统绘画非常乐于表现的题材,因为喜字代表着一种喜气,看到喜鹊表示有吉利的事要发生。然而《双喜图》却表现了一个秋风萧瑟的季节,通过寒风、枯木、野兔和喜鹊描绘了秋天的鲜活,让观者感悟生命之美。 画面中淡淡的朱標与赭石染了几处大片枯叶,所有枯叶的姿态灵动中都倾向一侧,透过色彩与形态似乎能够让观者听到枯叶在风中沙沙作响,联想到北方,秋风吹起,落叶飘零的感觉。 画面左下角的兔子,似是惊慌之感,因为右上角的两只极富生命力的喜鹊,一只于树枝上俯身鸣叫,一只正腾空飞来助阵,兔子吓得回头向上看。喜鹊本不是猛禽,但是兔子胆子很小,尤其是在秋天,因为春夏兔子可以躲在草丛里,秋天的草已枯黄,没有地方躲避,因此古人都是在秋天打猎,秋天也是动物归巢避藏的季节。画面中表现出生命在秋凉里的惊慌,警觉的眼神与抬起的前腿似乎想要赶快找到一个地方掩藏。 北方的秋天风沙扬起,嫩草早已枯萎,还能留在风中对抗的草,一定是非常顽强的。疾风才知劲草,画面山坡上的枯草崔白用非常锐利的笔触勾勒出来,用来表现对抗寒风的力量。 画面的枯树中,有一枝顽强的翠绿色的竹子,在风中招展。松竹梅被称为岁寒三友,它们在寒冷的冬天不会枯萎,崔白用秋日之景点明,由秋入冬宇宙间还有顽强的生命释放着最美的绿色。 1061年的画作,至今绿色依然鲜艳,石青和石绿画出的竹叶在风中展现非常顽强的生命力,尤其是竹叶末梢的部分加了一点点褐色,树叶受到寒风的侵害,有一点枯黄,却又不肯服输,每一片叶子都在回应瑟瑟的寒风。 绿色与枯树的赭黄色形成了秋意美的对比,画家在画面中用苍老的笔触画出枯树的树干和枯黄的叶子,没有让人觉得“枯”字不好,“枯”是季节的样态。北方的秋天没有雨水,凋零的叶子在努力为树保存着生命,为来年的春天再次焕发生机,叶子宁愿凋零萎落,这难道不是一种大爱? 唐朝画家喜爱表现春天与夏天,因为春夏百花盛放,颜色绚烂,而秋天是荒凉的季节。宋朝理学认为“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”,意思是任何事情,只要静下来看都是好的,春夏秋冬皆为好。就如同生命一般,春天、夏天花在开放,秋天、冬天看似慢慢凋零,却是另外一种圆满。人生亦是如此,生老病死四季循环,从大自然的春夏秋冬领悟生命不可能永在青春,每个时期皆有人生智慧。春天是美好的,如同很美的童年与青少年,如果生命开始步入秋天,便进入一个沧桑的阶段,可能面对亲人亡故、爱人离别,但也同时收获了生命的成熟,人生经历的丰盈,迎来更加顽强的力量。 宋人的美学是含蓄的,他们希望借一朵花、一枝草或一个动物来讲述人的生命,人到中年跟大自然的秋生有一样的意义,画家用这种方式画出了一幅秋日的荒凉,也告诉人们在秋天的生命力依然顽强美丽。 3.《双喜图》的审美价值和文化内涵 宋代绘画辅政教化的功能减弱,更多的是通过赏心悦目的艺术欣赏潜移默化地陶冶性情。《宣和画谱》述及花鸟画云:“有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神遐想,若登临览物之有得也。”宋代画院的画家大多来自民间,创作多根植于生活,充溢着浓厚的生活情趣。崔白的绘画很好地体现了宋代花鸟画这一时代特点,他的《双喜图》用笔灵活疏放,采用工笔双钩填彩画法,质感体量呈现逼真,似有可触摸的感觉,所绘喜鹊、野兔、枯木、翠竹如在纸上活了一般。画面虽表现的是动物间的互动,传达的却是人的情感,十分耐人寻味。 《双喜图》作为崔白的经典名作对后世花鸟画的创作影响深远。其“体制清赡”的花鸟画风格,打破了北宋前一百年“黄家富贵”珍瑞为选、富贵为尚的审美标准和陈陈相因的风貌。既继承了黄派花鸟造型精准工细的特点,又融入了徐熙的水墨野逸风格,注重写生的同时又能把生机和活力注入花鸟画中,创造了一种在寻常景致中发觉诗意,于质朴中昭示淳美的独特绘画风格。 课程设计|戴欣伟 戴欣伟,北京市育英学校中学美术教师,育英学校中学美术学科主任。参与录制国家中小学网络云平台课程资源,参与编写人教版高中艺术教材《创意实践》教参,主持并参与多项市区级课题,获得市区级论文一等奖。 “致敬经典”美育云端系列课程 “致敬经典”美育云端系列课程是海淀区教科院美育研究中心在双减背景下推出的美育素养提升的通识性课程。课程目标是:1.了解经典艺术作品基本知识,鉴赏作品的社会价值和历史意义。2.传承中华优秀传统文化,提升审美和人文素养。3.弘扬社会主义核心价值观,传播正能量。树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,陶冶高尚情操,塑造美好心灵,增强文化自信。课程内容包括音乐、美术、舞蹈、书法、戏剧、影视等,选取中华优秀传统艺术经典作品为主要教学内容,依据艺术新课标文件精神,落实核心素养,丰富美育课程形式。 (本文来源于公众号“海淀美育研究”)

供稿:敬德书院