- 楼宇烈

- 傅首清

- 尹丽君

- 甘丽平

概况

课程

经典是一个民族优秀文化的高度凝结。研读经典则是理解、传承和发展民族文化的基础。敬德书院成立伊始,便与中华书局合作创办“中华·敬德读书会”,以读书会为平台引导海淀中小学教师开展系统的经典学习,通过经典研读准确把握中华文化的根本精神、理念和思想体系。

敬德书院邀请清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学等高校的知名教授担任读经课程导读专家,钱逊先生、杨立华教授、李山教授、韩星教授等学者都曾在书院讲授“四书”。

读经课程提倡回归原典、深耕细读,通过建立和完善《中华·敬德读书会管理细则》逐步形成了由自主初读、学者导读、深入复读、自注品读、常行践履五个环节组成,循环往复、学思共进、知行合一的“五步读书法”。

会讲是书院独具特色的讲学活动。鼓励不同学派共同讲学、平等论学,以探究一个学派精义之处或辨析不同学派主张之异同。通过平等讨论、辨析异同,使学术研究与教学活动充分结合起来。

敬德书院作为现代书院继承了书院的会讲传统,并将会讲作为独立课程纳入书院课程体系。会讲课程主要面向教育管理者、中小学校长、骨干教师及专业人士,通过广聚人才、汇集声音,对传统文化教育领域深层问题展开探讨,对教育改革的热点、难点问题进行深入分析,凝聚共识。

随着敬德书院会讲活动的举办,各类媒体、报刊对书院的关注程度也明显上升,全国共计50家媒体曾报道书院的学术会讲活动。《光明日报》《人民日报》《中国教师报》《中国教育报》《人民政协报》等主流媒体,更是长期关注书院的主题论坛和会讲动态,以主题文章、专题采访和新闻通讯的形式积极宣传和报道会讲主题和书院动态。

中华优秀传统文化需要亲近、体验和感悟,才能发现它的无穷魅力与价值,敬德书院据此建立研修课程。该课程紧扣学校需求,为学校举行专场主题 培训,激发学员学习传统文化的兴趣,提升教师的德行修养。

研修课程是书院的基础性课程,设计与实施以学校的需求为导向。通过学术报告与文化体验有机结合的方式,面向中小学教师普及中华优秀传统文化知识、技艺与核心理念,帮助中小学教师感受中华文化所具有的无穷魅力,增强民族文化自信和价值观自信,激发教师进一步学习中华优秀传统文化的热情,进而自觉通过教育教学实践,在广大青少年学生中弘扬和传承中华优秀传统文化。

为保障研修课程的教学质量,书院对该课程的组织安排有明确的操作流程控制,包括前期工作调研、中期课程实施以及后期教学效果总结三个主要阶段,每个阶段又由若干具体环节构成。

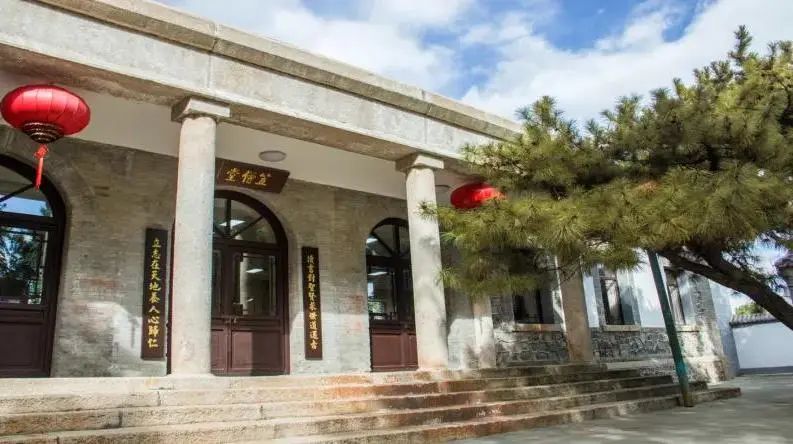

敬德书院所在的院落曾是历史上著名的中法大学附中校址,有着诸如笠僧堂、禹行桥、范长喜故宅等众多历史文化遗迹,兼具传统文化底蕴以及红色革命文化遗迹,是海淀区文物保护单位。因此,书院自身也就是一部生动的“海淀历史书”。这样一座古香古色、传统味道十足的现代书院一经成立,便吸引了北京市及全国各地的教育工作者前来参访交流。

另外,敬德书院的工作实践是将中国书院传统与当代教师培训机制有机结合的创新过程,是对中国书院传统的继承和弘扬,也是海淀区教育系统对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的积极探索。随着教学功能的日趋完善,需要书院主动扩大与教育同行、书院同道的交流、沟通和互动,以实现共同传承和弘扬中华优秀传统文化的初心和使命。基于上述因素,2016年,书院在原有研修、读经、学术和会讲四类课程基础上正式建立游学课程。至此,“五位一体”的书院课程体系构建完成。

成果

专题